साहित्य

कहानी- हत्यारे न्यायाधीश

हत्यारे न्यायाधीश

मैं एक कवर्ड कैंपस सोसायटी में रहता हूं.अगर आप जानना चाहेंगे कि कौन सी सोसायटी…? तो मैं बताना चाहूंगा कि हर सोसायटी एक जैसी होती है इसलिए सोसायटी का कुछ भी नाम रख लीजिए कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है.

सोसायटी में कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन होती हैं. जैसे कुछ स्वयंभू पदाधिकारी होते हैं जो या तो बेव़कूफ़ होते हैं या फिर ज़रूरत से ज़्यादा कूचड़. हमारी सोसायटी को भी कुछ पदाधिकारी हासिल हुए हैं, लेकिन वे सारे के सारे मासूम से दिखने वाले डेढ़ सयाने हैं.

हर सोसायटी में एक क्लब हाउस होता है तो हमारी सोसायटी को भी एक क्लब हाउस नसीब हुआ है जहां कभी-कभार पूरे इलाके को हिला देने वाला डीजे बजता है. बाद में पता चलता है कि किसी के अवतरण दिवस पर नाच-कूद चल रहा था.

क्लब हाउस के ऊपरी हिस्से में ही एक छोटा सा जिम भी है जहां कसरत का हर ज़रूरी सामान लूली-लंगड़ी अवस्था में ख़ुद के जीवित होने का प्रमाण देते हुए मौजूद है. जिम में साइकिल चलाकर ख़ुद को स्वस्थ रखने का अतिरिक्त प्रयास करेंगे तो पैडल उखड़ा हुआ मिलेगा और अगर पैडल ठीक रहा तो निश्चित तौर पर साइकिल की चैन टूटी हुई मिलेगी.

जिस मशीन में हट्टे-कट्टे...मोटे-ताजे लोग दौड़ लगाते हैं शायद कसरत करने वाले उसे ट्रेड मिल कहते हैं.

तो बताना चाहूंगा कि कल्ब हाउस में मौजूद इस ट्रेड मिल का उपयोग भारी-भरकम उदर रखने वाले शक्तिशाली लोग दम लगाकर एइसा वाले अंदाज़ में करते रहते हैं. जिसे देखो वहीं ट्रेड मिल पर दौड़ लगाकर पसीना बहाता है तो ट्रेड मिल भी फड़फड़ाकर जब-तब औंधा हो जाता है.

जो लोग वज़्न उठाकर डोले-शोले बनाना चाहते हैं उनके लिए लोहे की एक मज़बूत बॉर और वज़्न प्लेट बेहद मायने रखती है, लेकिन हमारे क्लब हाउस के जिम में वज़्न की केवल दो ही प्लेट मौजूद है. एक प्लेट पांच किलो की है तो दूसरी दस किलो की. अब कोई एक तरफ़ पांच किलो और दूसरी तरफ़ दस किलो की वज़्न प्लेट लगाकर बॉडी-शॉडी बनाने की क़वायद करेगा तो ज़्यादे से ज़्यादा फ़िल्म पुष्पा का टेढ़े कंधे वाला हीरो ही बन पाएगा. यह अलग बात है कि सोसायटी में अब तक टेढ़ी गर्दन वाला कोई पुष्पा पैदा नहीं हुआ.

हर सोसायटी में बच्चों के खेलने-कूदने और लोगों की तफ़रीह के लिए एक बाग़ीचा होता है सो हमारी सोसायटी में भी एक बाग़ीचा है लेकिन गुलज़ार नहीं है. अमूमन हर बाग़ीचे में सत्येन कप्पू की तरह कोई न कोई रामू काका पेड़-पौधों को पानी देते हुए दिख जाता है, लेकिन हमारे यहां पानी देने वाला न तो कोई रामू है और न ही काका. भूतल में जल का स्तर इतना अधिक घट गया है कि कई बार टैंकरों से पानी मंगवाना पड़ता है. सोसायटी के सूखे बागीच़े और वहां उग आई कटीली झाड़ियों को देखकर रामसे ब्रदर्स की दरवाज़ा...तहख़ाना और क़बिस्तान जैसी फ़िल्मों की याद ताज़ा होने लगती है.

सोसायटी में बहुत सारे कुत्ते आवारा हवा के बीच विचरण करते रहते हैं. हालांकि कुछ समय पहले सोसायटी के कतिपय भद्रजनों ने कुत्तों को ज़हर देकर मारने की क़वायद भी की थी लेकिन अब ज़्यादातर कुत्तों को मटन-चिकन, दूध-रोटी खाने को दिया जाता है.

कुत्तों को पौष्टिक आहार क्यों दिया जाता है इसका ख़ुलासा आगे किसी पैराग्राफ में अवश्य किया जाएगा.

बहरहाल आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी सोसायटी है जहां हर क़दम पर आफ़त मौजूद है और फिर भी लोग वहां निवास करते हैं ?

दर अस्ल बिल्डर के ज़मीन-मकान बेचने वाले ब्रोशर की चमक-दमक देखकर ख़ुद को धनाढ्य समझने वाले मध्यमवर्गीय परिवार के लोग यहां अपना आशियाना बनाकर फंस गए हैं.

अब फंस गए हैं तो क्या करें....?

जीना छोड़ दें क्या ?

जीना तो छोड़ा नहीं जा सकता.

तो चलिए सुविधा के लिए सोसायटी का एक नाम रख लेते हैं. आजकल हर सोसायटी के नाम के आगे-पीछे ग्रीन लगाने का चलन है तो मुझे लगता है कि सोसायटी का नाम एवरग्रीन ठीक रहेगा.

हालांकि एवरग्रीन नाम रखने की एक वजह यह भी है कि सोसायटी में एक शख़्स एवरग्रीन हीरो देवानंद का बहुत बड़ा पंखा यानी फ़ैन है. जो शख़्स देवानंद साहब का पंखा है वह वक़्त-बेवक़्त क़िस्म-क़िस्म की टोपियां पहनते रहता है और जब जैसी ज़रूरत होती है लोगों को टोपी पहनाने से भी नहीं चूकता है.

पानी की कमी से जूझती एवरग्रीन सोसायटी में मिश्रा जी, पांडे जी, शुक्ला जी, शर्मा जी, दुबे जी, चौबे जी, द्विवेदी जी, चतुर्वेदी जी, उपाध्याय जी, त्रिपाठी जी के साथ-साथ तिवारी जी और पारले जी भी रहते हैं. वैसे तो पारले जी का वास्तविक नाम प्यारेलाल है, मगर लोग उन्हें पारले जी ही पुकारते हैं.

यह कहना तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि सोसायटी में केवल वहीं लोग रहते हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के दौरान चंदा दिया था और घड़े में भर-भरकर चावल भिजवाया था.

सोसायटी में छोटे संस्थानों और कंपनियों में काम करने वाले कुछ लोगों ने भी जैसे-तैसे अपना आशियाना बनवा लिया है. ये वे लोग हैं जो किसी भी तरह का चंदा देने से पहले दस तरह का तर्क देते हैं और बात-बात में विज्ञान को घुसेड़ देते हैं.

इसी एवरग्रीन सोसायटी में एक आधा-अधूरा लेखक भी रहता है. आधा-अधूरा इसलिए की अभी तक उसकी एक भी किताब प्रकाशित नहीं हुई है. किताब प्रकाशित हो गई होती तो कमबख़्त कवर पेज को दस से बारह बार फ़ेसबुक पर शेयर कर चुका होता और चिरकुट लेखकों की तरह इस बात के लिए शेखी बघारता कि देश की एक नामचीन लेखिका ने किताब के जानलेवा कवर पेज को देखकर रात के दो बजे फ़ोन पर बधाई दी थी.

आधा-अधूरा लेखक जब देखो तब फ़ेसबुक पर शराब की बोतल और ऐशट्रे में बुझी हुई आधी सिगरेट की फ़ोटो शेयर करते रहता है. सोसायटी के बहुत से लोगों का कहना कि अधूरा लेखक पहले तो अपने घर में ही फ़िल्मी गाने सुनते हुए शराब पीता था, लेकिन अब वह कभी-कभी बाग़ीचे में भी हरिवंश राय बच्चन की कविता-बैर बढ़ाते मंदिर-मस्जिद, मेल कराती मधुशाला को गाते हुए नज़र आता है.

सोसायटी में बहुत सी ग़ैर-ज़रूरी सूचना इधर से उधर होती रहती है मगर इस बात को लेकर कभी कोई आकाशवाणी नहीं हुई कि आधा-अधूरा लेखक टुन्न होकर नाली में गिरा पड़ा था और कुत्ते उसका मुंह चाट रहे थे. सोसायटी में बहुत से लोग गु-स्वामी के चैनल की तरह हैं.अफ़वाह फैलाना ही उनका काम है सो यह अफ़वाह भी फैली हुई है कि लेखक पहले गुंडा था.जेल जाने के बाद लेखक बन गया. लेखक के बारे में यह बात भी प्रचलित है कि वह जब टुन्न हो जाता है तो किसी रिक्शे को दिनभर के लिए किराए पर ले लेता है. इधर-उधर घूमता है. गोल-गप्पे में दारू पीता है फिर बर्फ़ का गोला खाता है और गाता है-

आते-जाते हुए मैं सब पे नज़र रखता हूं

नाम अब्दुल है मेरा..सबकी ख़बर रखता हूं

हर फिक्र को धुंए में उड़ाता चला गया वाले अंदाज़ में जीने वाले लेखक के बारे में यह भी कहा जाता है कि जब वह नशे की हालत में देर रात घर लौटता है तो मंदिर के भीतर विश्राम कर रहे भगवानों को डिस्टर्ब करता है. उनके सामने नई-नई शिकायतें पेश करता है और फ़िल्मी डॉयलॉग झाड़ता है-

ख़ुश तो बहुत होंगे आज...आयं..

ये मजदूर का हाथ है कातिया...लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदल देता है.

हमको झुका सकें... ज़माने में दम नहीं... हमसे ज़माना ख़ुद है जमाने से हम नहीं...

हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है...वग़ैरह-वग़ैरह.

दो धड़ों में विभक्त सोसायटी में एक धड़ा ऐसा है जो अधूरे लेखक को पसंद करता है जबकि दूसरा धड़ा उसे अराजक मानता है. लोगों का कहना है कि जबसे लेखक ने अपना ठौर-ठिकाना बनाया है तबसे सोसायटी की चाल-ढ़ाल बदल गई हैं. लेखक के आशियाना निर्माण से पहले बाग़ीचे में काणिया बाबा के अनुयायी बेवक़ूफ़ों के समान नाखूनों को रगड़कर हाहाहा...हीहीही करते हुए छठी इंद्री जागृत करने वाले किसी योग का अभ्यास किया करते थे.लेकिन अब यह अभ्यास बंद हो गया है. लेखक के चक्कर में सोसायटी के बहुत से लोग ख़ुद को किशोर कुमार का वंशज समझने लगे हैं और जलज़ीरे में ही लिटिल-लिटिल लेने लगे हैं.

एवरग्रीन सोसायटी में हर रोज़ कुछ न कुछ नया घटित होता है. कुछ लोग इसे हादसों को जन्म देने वाली श्रापित सोसायटी भी मानते हैं.

ये वो सोसायटी है जहां रात के आठ बजे के बाद एकता कपूर के धारावाहिकों में लड़ने-भिड़ने वाले पात्रों की आवाज़ें घर से बाहर निकलकर सड़कों पर आ जाती हैं. लगता है कि जैसे काली रात नागिन बनकर डसने वाली है. हालांकि टेलीविजन में उच्च कोटि के बदले का खेल तो धनाढ्य परिवारों के बीच ही चलता है, लेकिन कभी-कभार उसका असर सोसायटी में भी दिखाई दे जाता है. सोसायटी में जब कभी एक-दूसरे को देखने- दिखाने वाला प्रदर्शनकारी तनाव उभरता है तो फिर छोटे-मोटे आयोजनों में भी लाख-डेढ़ लाख वाली ज़रीदार साड़ियां और फ़ैशन डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा वाले कुर्तें-पायजामे के साथ ”भला मेरी कमीज़ से उसकी कमीज़ से ज़्यादा सफ़ेद” कैसे वाली प्रतियोगिता प्रारंभ हो जाती है. यहां साधन-संपन्न हो जाने का मतलब एक-दूसरे को नीचा दिखाना ही होता है.

ऐसा भी नहीं है कि टेलीविजन पर चलने वाला तू-तड़ाक-भड़ाक ही सड़क तक सुनाई देता है. कई बार रात के सन्नाटे को चीरती हुई वायलिन की धुन भी कानों में रस घोलने के लिए आ जाती है. किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करने वाला एक युवक सोसायटी में रहता है. वह जब कभी भी बाग़ीचे में तफ़रीह करने के लिए आता है तो - एक प्यार का नग़्मा है मौजों की रवानी है...जैसे गीत को वायलिन में अवश्य बजाता है. उसकी धुन को सुनकर राज घोसला की फिल्म वह कौन थी में मरी-मरी सी रौशनी देने वाले बिजली के वे खंबे जो यहां सोसायटी के बगीचे में भी तनकर खड़े हुए हैं...आंख मूंदकर उसका साथ देने लगते हैं.

लोकतंत्र का गला घोंटने के लिए तत्पर रहने वाले हत्यारे एंकरों से नफ़रती ज्ञान अर्जित करने के बाद जब सोसायटी में कुछ लोग टहलने के लिए निकलते हैं तो उन्हें दो परछाई आपस में टकराती हुई सी दिखाई देती है. कुछ लोग मानते हैं कि बाग़ीचे में किसी प्रेत का वास है जबकि कुछ लोगों का कहना है कि वहां कोई चुड़ैल रहती है.

हालांकि जो लफ़ंगा लेखक है उसे भूत-प्रेत पर यकीन नहीं है.आधे-अधूरे लेखक को यह बात भली-भांति मालूम है कि सोसायटी में वायलिन वादक लड़के और एक सितार वादक लड़की के बीच इलू-इलू चल रहा है. लेखक की सदिच्छा है कि युवा प्रेमियों को ना केवल बाग़ीचे में बल्कि दुनिया के हर कोने में इज़्ज़त और सम्मान के साथ चुंबन करने का मौक़ा अवश्य मिलना चाहिए. इतना ही नहीं युवा प्रेमियों के प्रेम को बढ़ावा देने लिए लग जा गले की..फिर ये हंसी रात हो न हो...जैसा कोई मदन मोहनीय गीत भी कोरस में गाया जाना चाहिए.

लेखक मानता है कि प्रेम तब तक तरोताज़ा रहता है जब तक वनस्पतियां तरोताज़ा रहती है. फ़िल्म मुग़ले-आजम में सलीम ने अनारकली के चेहरे पर मोर के पंख को फेरकर सनसनी मचा दी थी.

लेखक सोचता है कि वायलिन में जो वादा किया है... निभाना पड़ेगा जैसी धुन बजाने के बाद बाग़ीचे में दस्तक देने वाले प्रेमी ने अगर कभी मोर पंख की जगह हरी घास के तिनके को भी प्रेमिका के गालों पर फेर दिया तो भी बड़ी क्रांति हो सकती है. लेखक का विचार है कि इस दुनिया में हर इंसान को प्रेम की सख़्त ज़रूरत है, लेकिन इस ज़रूरत को वे लोग कभी नहीं समझ सकते हैं जो पवित्रता का फटा हुआ कंबल ओढ़कर हाय राम...ज़माना क्या कहेगा की चक्करबाजी में उलझे रहते हैं.

आकाश में चांद और बगीचे में अंधी रोशनी फेंकने वाले लैम्पपोस्ट के नीचे जब वायलिन और सितार की संगत होती है तो लोगों को लगता है कि कोई आत्मा-वात्मा भटक रही है जबकि सच्चाई यह है कि रात के अंधेरे में दो युवा प्रेमी आलिंगनबद्ध होकर उष्मा अर्जित करने के लिए ही बाग़ीचे में आकर मिलते हैं.

लेखक ओशो के आश्रम में पैदा नहीं हुआ है फिर भी उसका मानना है कि जिस तरह से क्रांति के लिए विचारधारा का होना आवश्यक है उसी तरह प्रेम को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए सहमति से सहवास का होना भी अनिवार्य है.

दर अस्ल लेखक जिन दिनों कॉलेज में पढ़ रहा था तब अंखियों के झरोखे से जैसी फिल्म छबिगृहों से उतरने का नाम नहीं ले रही थीं. उन्हीं दिनों लेखक को एक सहायक प्राध्यापिका से प्रेम हो गया था. एक रोज़ सहायक प्राध्यापिका ने लेखक से कहा था कि वे लोग बहुत खराब होते हैं जो बगैर प्रेम के सहवास कर लेते हैं.सच्चे क़िस्म का सहवास तो तब अच्छा लगता है जब प्रेम एकदम ख़ालिस होता है. अशुद्ध प्रेम ढेर सारे किंतु-परन्तु लेकर चलता है जबकि सच्चा सहवास इंसान को दुनिया भर के व्याधियों से मुक्त कर देता है.

सहायक प्राध्यापिका के आदर्श उपदेश की वजह से ही लेखक को इस बात का पक्का यकीन है कि बाग़ीचे में दो अतृप्त आत्माओं ने कभी किसी नाज़ुक से क्षण में ख़ुद की मोक्ष प्राप्ति के लिए आजा सनम मधुर चांदनी में हम...तुम मिले तो वीराने में आ जाएगी बहार...जैसा कोई गीत अवश्य गुनगुनाया होगा.

बांध लीजिए कुर्सी की पेटी

ख़ैर...सोसायटी की छोटी सी प्रस्तावना के बाद अब आप सब लोग कुर्सी की पेटी बांध लीजिए...क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है.

सोसायटी में निवास करने वाले त्रिपाठी जी, शुक्ला जी, यादव जी और भी दो परिवार के लोग छुट्टियां मनाने के लिए अपने-अपने पृतक गांव-घर गए हुए थे.

एक घनी अंधेरी रात में जब वाट्सअप, फ़ेसबुक-इंस्ट्राग्राम पर व्यस्त रहने वालों के अलावा ज़्यादातर लोग घोड़े बेचकर सो रहे थे तब घातक हथियारों से लैस कुछ चोरों ने मुंह पर गमछा बांधकर सोसायटी में प्रवेश किया और एक ही रात में गैती व गैस कटर की मदद से पांच घरों का ताला तोड़ा. चोरों को जो मिला लेकर रफ़ूचक्कर हो गए. नग़दी-गहना, बच्चों का खिलौना, स्कूली बस्ता सब कुछ. हालांकि दो घरों में ही सीसीटीवी कैमरा लगा था. जाते-जाते एक चोर एक घर के कैमरे में यह कहते हुए नजर आया-

अबे सालों...गधे के बच्चों...हमको पकड़ने के लिए कैमरा लगाते हो? अपने आपको होशियार समझते हो. बेटा हम लोग तुम्हारी तरह टैक्स चोर नहीं है. हम लोग बड़ी मेहनत से चोरी करते हैं. तुम्हारी तरह हराम की रोटी नहीं तोड़ते. हरामखोरों हम लोग 2014 से चोरी के काम में लगे हुए है. बेटा...अब इतना एक्सपीरियंस तो आ ही गया है कि कैसे बचना है. हम लोगों को कच्चा खिलाड़ी समझते हो क्या बे.

चोर ने कैमरे में तू-तड़ाक...अबे-तुबे के अलावा कुछ नई और विचित्र क़िस्म की गालियां भी दी जिसे सुनने के बाद यह अहसास हुआ कि चोर किसी भंयकर किस्म के राष्ट्रवादी नेता का दीवाना है और उसे ही अपना आदर्श मानता है. चोर ने यह भी कहा कि सोसायटी में रहने वाला हर वो आदमी अधर्मी है जो अपनी कमाई का आधा हिस्सा स्वामी भूतानंद के पीछे ख़र्च नहीं करता.

चोर ने बताया कि उसने जिन गहनों को चुराया है उसे पहले गलाएगा और आधा भूतानंद के आश्रम को सप्रेम भेंट करेगा. चोर बेहद गुस्से में यह कहते हुए भी नजर आया कि जो भी आदमी धर्म की रक्षा करना नहीं जानता वह पंचर बनाने वाले की औलाद है और ऐसे तमाम लोगों को देर-सबेर पाकिस्तान भेजने का काम किया जाएगा.

सोसायटी में सुबह होते ही हंगामा मच गया कि लोगों के घरों का ताला टूट गया है. किसी ने भागकर पुलिस को सूचना दी. पुलिस वाले जांच-पड़ताल के लिए दो हट्टे-कट्टे ख़ौफ़नाक क़िस्म के कुत्तों को लेकर सोसायटी पहुंचे. पुलिस के कुत्तों का गदराया बदन और गुर्राना देखकर सोसायटी में सूखी रोटी के लिए इधर-उधर मुंह मारने वाले कुपोषण के शिकार कुत्तों की सिट्टी-पिट्टी गुम हो गई. पुलिस के कुत्तों ने दौड़-दौड़कर पूरी सोसायटी का चक्कर लगाया तो लालू-कालू-पीलू -शेरू टाइप के कुत्तें भौचक होकर उन्हें देखते रह गए. सोसायटी के कुत्तों को यहीं समझ में नहीं आ रहा था कि साला हो क्या रहा है? कुत्तों के बीच किसी तरह की दौड़ प्रतियोगिता नहीं चल रही थी, लेकिन सोसायटी के कुत्तों की शक्ल देखकर यह तो लग ही रहा था कि उनके भीतर उपेक्षा की कोई बड़ी ग्रंथि घर कर गई है.

बात निकलेगी तो फिर....

चोरी की घटना के दो दिन के भीतर ही वे सभी लोग सोसायटी में लौट आए जो छुट्टियां मनाने के लिए गए हुए थे. तय किया गया कि सबको आमंत्रित कर क्लब हाउस में एक बैठक आयोजित की जाय और चोरों से निपटने का कोई ठोस उपाय ढूंढा जाय.

बैठक में सबसे पहले त्रिपाठी जी ने भूमिका बांधी-

साथियों... आप सबको पता है कि हम लोग छुट्टी मनाने के लिए गांव-घर गए हुए थे. इस बीच मेरे घर के अलावा चार और घरों में चोरों ने सारा कुछ साफ़ कर दिया है. चोरों ने ताला तोड़ने के लिए गैती-कुल्हाड़ी और कटर का इस्तेमाल किया है. कल को यदि हम लोग घर पर रहते तो हमारा मर्डर भी हो सकता था. ऐसा तो किसी के साथ भी हो सकता है.अब कोई भी घर सुरक्षित नहीं लगता है. अब आप सब लोग बताइए कि क्या करना चाहिए ?

कश्यप जी ने कहा- देखिए सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब चोरों ने सोसायटी के भीतर प्रवेश किया तब हमारे सुरक्षा गार्ड क्या कर रहे थे ?

सुरक्षा गार्ड कुछ नहीं कर सकते. मैं तो जब भी घर लौटता हूं सबके सब कुर्सी में बैठकर सोते हुए मिलते हैं. यादव जी ने बताया.

उपाध्याय जी का कहना था-सारे के सारे गार्ड बूढ़े हो चुके हैं. अब बूढ़े लोग सोएंगे नहीं तो क्या करेंगे ?

पहले तो सारे गार्डों को लात मारकर बाहर कर देना चाहिए. हमने कोई बूढ़ों का ठेका नहीं ले रखा है ? दुबे जी बिफरे तो पिछड़ा वर्ग संगठन को देश की महत्ती ज़रूरत बताने वाले वर्मा जी ने कहा-

देखिए...हमें अमानवीय नहीं होना चाहिए. हमारी सोसायटी आउटर में हैं. जिन्हें आप बूढ़ा बता रहे हैं वे सभी आसपास के गांव से आते हैं. यदि उनकी औलादें उन्हें अपने घर पर ही दो रोटी खाने को देती तो वे गार्ड की नौकरी क्यों करते?

वर्मा जी ने बोलना जारी रखा-हर किसी की कोई मजबूरी होती है. अब तो बूढ़ों को भी दाल-रोटी के लिए संघर्ष करना होता है. मंहगाई के इस ज़माने में पेट भरना आसान नहीं रह गया है.

तो आप चाहते क्या हैं... बूढ़ों के चक्कर में हम लोग अपने घर-द्वार को लुटवा दें...और जहां तक मंहगाई की बात है तो कोई मंहगाई नहीं है. मंहगाई-मंहगाई बोलकर सरकार को दोष मत दीजिए. दुबे जी का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया.

दुबे जी के समर्थन में चौबे जी कूद पड़े-

मंहगाई कब नहीं थीं ? क्या राजीव गांधी के समय नहीं थी मंहगाई. क्या जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब नहीं थीं मंहगाई? जबसे एक गरीब चायवाले ने बागडोर संभाली है तब से सबको तफ़लीक हो रही है.

किसने कह दिया कि चायवाला ग़रीब है. एक दिन में पांच बार कपड़े बदलता है. चेहरे की चमक-दमक बरक़रार रखने के लिए मशरूम खाता है. महंगी घड़ी, महंगा चश्मा, महंगा पेन... महंगी विदेशी गाड़ी...कहां से गरीब है. वर्मा जी बमक उठे तो त्रिपाठी जी को स्थिति संभालनी पड़ी-

देखिए...आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं.सब लोग टू द पाइंट ही अपनी बात रखें तो बेहतर रहेगा. अस्ल बात यह है कि चोरों से ख़ुद को कैसे सुरक्षित किया जाय. हम सब लोग दिन में अपने-अपने काम से बाहर रहते हैं. यदि कल को कोई बड़ी घटना हो गई तो कौन ज़िम्मेदार होगा ?

सारी चीज़ों के लिए एक ही आदमी ज़िम्मेदार है और उसका नाम है लार्ड मैकाले. यह टिप्पणी उस शख्स की थीं जिसे सोसायटी के रहवासी देवानंद का पंखा मानते हैं. यह पंखा ख़ुद को राजू गाइड के तौर पर प्रचारित भी करता है.

ये मैकाले कौन है? कौन से मकान में रहता है? सोसायटी में तो कभी देखा नहीं ? बैठक में आवाजें उठी तो पंखे ने देव साहब के अंदाज में ही समझाया-

मैकाले वो है जिसे सब जानते हैं मगर कोई बताना नहीं चाहता कि वो कौन हैं?

चौबे जी ने विस्मय जताते हुए आंखों को इधर-उधर किया तो राजू गाइड ने देव साहब की तरह ही हिलते-डुलते कहा कि मैकाले ने जिस एजुकेशन सिस्टम को देश में लागू किया था वह सिस्टम आज भी लोगों को बेरोज़गार बना रहा है. अब ख़ाली हाथों को काम का सवाल चमगादड़ की तरह लटका ही रहेगा तो नौजवान चोरी नहीं करेगा तो और क्या करेगा जनाब?

राजू गाइड की बात पर ताली तो नहीं बजी मगर चौबे जी की बांछे खिल गई. उन्होंने प्रसन्न भाव से कहा-

मैं तो पहले से ही कहता हूं कि हर चीज़ के लिए हमारे चायवाले को दोष देना ठीक नहीं है. अब बताइए साला...मैकाले नौजवानों को चोर बना रहा है और हम लोग सवाल उठाते हैं कि सरकार नौकरी नहीं देती.

अरे...लेकिन सरकार ने तो ख़ुद कहा कि वह दो करोड़ नौजवानों को नौकरी देगी. अब तक किसी को नौकरी मिली क्या. अब यह बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि देश में किस पार्टी की सरकार है. बैठक में शामिल आधे-अधूरे लेखक की टिप्पणी आई तो चौबे जी भड़क उठे.

आप ख़ामोश रहिए. आपको मालूम क्या है. दिन भर खाना है...दारू पीना है और बौद्धिक रंडीबाज़ी करना है.इसके अलावा आपको आता क्या है ? सरकार के ख़िलाफ विषवमन करना ही आपका काम है. अरे कभी तो मान लिया करो कि भारत मां का सपूत ज़बरदस्त काम कर रहा है.बोलते-बोलते चौबे जी हांफने लगे.

कौन है भारत मां का सपूत ? लेखक ने सवाल दाग़ा.

एक ही तो है भारत मां का सपूत. हमारा शेर...जिसका सीना 56 इंच का है. चौबे जी ने जवाब दिया.

अच्छा...उसका सीना 56 इंच का है और वही अकेला भारत मां का सपूत है...और बाकी हम सब लोग कीड़े-मकोड़े हैं.

देखिए...आप क्या हैं...यह आप जानिए, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको लेकर सोसायटी के लोगों की राय अच्छी नहीं है.

देखिए...चौबे जी मुझे किसी के सार्टिफ़िकेट की आवश्यकता नहीं है. अपना कमाता हूं. अपना खाता हूं और अपने पैसों की शराब पीता हूं. लेखक ने नाराज़गी व्यक्त की तो बैठक में शामिल लोग थोड़ी देर के लिए सहम गए. मगर चौबे जी ने चरित्र प्रमाण पत्र बांटने का काम जारी रखा-

देखिए रायटर महोदय.. पहले तो मैं भी आपको अच्छा आदमी समझता था, लेकिन अब मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि आप देशद्रोही हैं.

चौबे जी आपको मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए. अरे भाई...हमारे बीच एक राइटर रहता है. यह तो ख़ुशी की बात है. किसी के विचार अलग हो सकते हैं लेकिन यह आवश्यक तो नहीं है कि जिस किसी से भी हमारी असहमति है वह हमारा शत्रु है या फिर देशद्रोही है. वर्मा जी ने लेखक का पक्ष लिया तो चौबे जी और भी बुरी तरह से उखड़ गए.

वर्मा जी आप शांत रहिए. आपको कुछ भी नहीं मालूम है. जिसे आप रायटर कह रहे हैं वह रायटर नहीं है बल्कि हंड्रेड वन परसेन्ट देशद्रोही है. इसने ही हमारे बच्चों को पट्टी पढ़ाई है कि जय-जय श्रीराम के बजाय जय सियाराम बोला करो. कल ही मेरा बच्चा बोल रहा था कि जब चौदह सालों तक माता सीता ने भी जंगल में बनवास काटा है तब फिर अकेले जय-जय श्रीराम का नारा लगाकर प्रभु श्रीराम को ही क्रेडिट क्यों दिया जाता है ?

चौबे जी ने धाराप्रवाह बोलना जारी रखा-

रायटर हमारे बच्चों को भड़काता है. इतना ही नहीं आधी रात को बरमुड़ा पहनकर आवारागर्दी करने के लिए भी निकल जाता है. एक रात जब मैं घर लौट रहा था तब मैंने देखा कि रायटर महोदय सोसायटी के आवारा कुत्तों को बिस्कुट खिलाकर उनसे संवाद कर रहे थे. भला बताइए रात के दो बजे कौन शरीफ़ आदमी कुत्तों को बिस्कुट खिलाता है?

मैं खिलाता हूं और जब तक ज़िंदा हूं खिलाता रहूंगा. और...दूसरी बात यह है कि कुत्तों को आवारा नहीं बल्कि सर्वहारा कहिए. यह सही है कि उनका कोई मालिक नहीं है. किसी ने उन्हें विधिवत ढंग से पाला-पोसा नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप उन्हें आवारा कहेंगे. एक बात और बताना चाहता हूं कि मैं रात को कुत्तों से ही नहीं बल्कि उल्लूओं से भी बात करना जानता हूं. लेखक ने स्पष्ट किया.

अच्छा... मतलब आप हर रोज कुत्तों से बातचीत करते है. बाय दवे क्या बात करते हैं आप कुत्तों से ? मुंह में गुटखा दबाकर बैठे शुक्ला जी ने जिज्ञासा प्रकट की तो लेखक ने जवाब दिया-

ऐसा है शुक्ला जी...मैं कुत्तों को रोज़ समझाता हूं कि जब सोसायटी में ही बहुत सारे लोग नंगे और लुच्चे हैं तो फिर तुम लोग काहे नंगे घुमते हो? कम से कम बरमुडा पहन लिया करो.

लेखक की इस टिप्पणी से बैठक में मौजूद लोग भड़क गए. आवाज़ें तेज होने लगी.सबने यह माना कि रायटर ने सोसायटी के रहवासियों को नंगा और लुच्चा बोलकर उनकी बेइज्ज़ती कर दी है. बैठक में लेखक को माका-साका-नाकी सरीखी बहुत सी गंदी-गंदी गालियां दी गई. बात हाथापाई तक पहुंचने वाली थीं, लेकिन एक बार फिर त्रिपाठी जी ने मोर्चा संभाल लिया.

उन्होंने कहा-कितने शर्म की बात है कि आप लोग सोसायटी में जूठन खाने वाले कुत्तों के चलते कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं. बैठक इस बात के लिए थोड़े ही आयोजित की गई है कि कुत्तों से कैसे निपटना है. हम लोग यहां चोरों से निजात पाने के लिए इक्कठा हुए हैं, लेकिन यहां तो मामला ही चाय वाले से होकर कुत्तों की तरफ़ टर्न हो गया है.

बैठक में सबने तय किया कि लेखक को अपने शब्दों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि पूरी सोसायटी को कुत्तों की जमात में शामिल कर देने वाली स्थिति को सम्मानजनक नहीं माना जा सकता है. जब बहुत ज्यादा दबाव बनाया जाने लगा तो फिर लेखक ने एक चौकाने वाला ख़ुलासा किया-

देखिए... मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूं लेकिन पहले यहां मौजूद सभी ज़िम्मेदार सदस्यों को यह बताना होगा कि सोसायटी में पहले जो बीस-पच्चीस कुत्ते नज़र आया करते थे...अब उनकी संख्या घटकर दस-बारह क्यों रह गई है? सोसायटी के किन भद्रजनों ने कुत्तों को ज़हर देकर मौत के घाट उतारा है?

बैठक में सन्नाटा पसर गया.

लेखक ने बोलना जारी रखा-

जो लोग भी बेज़ुबानों की हत्या में शामिल है...मैं उन सबके नाम जानता हूं और उन सब लोगों को बताना चाहता हूं कि कुत्तों को ज़हर देकर मारना भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के तहत दंडनीय अपराध है और इसके लिए जेल की सज़ा भी हो सकती है.

अरे...रायटर साहब...काहे बात का बतंगड़ बना रहे हैं. जरा बताइए कि अगर कुत्ते हमारे बच्चों को काटने के लिए दौड़ाएंगे तो क्या उन्हें मारा भी नहीं जाएगा ?

उपाध्याय जी ने अपराध कबूला तो फिर रायटर ने भी किसी साहित्यिक पत्रिका के संपादक की तरह ज्ञान परोस दिया-

यदि कुत्ते कुछ बोल पाते तो बोलकर यह बता देते कि वे कितने भूखे हैं और किस संकट में जी रहे हैं. बेज़ुबानों की हत्या तो कोई समाधान नहीं है. सच तो यह है कि आप लोग मनुष्य होने की थोड़ी सी शर्त भी पूरी नहीं करते हैं. आप लोगों का रवैय्या बेहद अमानवीय है.अरे एक अच्छा मनुष्य पेड़-पौंधे,नदी-पहाड़, मजदूर-किसान, जानवर और इंसान सबसे मोहब्बत करता है... लेकिन आप लोग...

ओह...अच्छा... अब समझ में आया आपका एजेंडा. चौबे जी ने बड़ी-बड़ी आंखों को गोल-गोल घुमाया तो बैठक में शामिल लोग हतप्रभ होकर उनकी तरफ़ देखने लगे.

चौबे जी ने आगे कहा-

दरअसल रायटर साहब जिस नेता जी का अनुसरण करते हैं उस नेता ने भी अपने घर में कुत्तों को पाल रखा है. जब भी भारत जोड़ो वाली यात्रा के बाद इनके नेता जी दिल्ली वाले घर में लौटते हैं तो कुत्तों को मसाज करते हैं. मैंने खुद कई वीडियो में उनको कुत्तों को मसाज करते हुए देखा है. शायद हमारे रायटर साहब का अरमान भी यही है कि हम लोग मोहब्बत की दुकान खोलकर बैठ जाएं और कुत्तों को मसाज करते रहें.

अरे...क्या बात करते हैं. क्या सच में इनका नेता कुत्तों की मालिश करता है? मिश्रा जी ने आश्चर्य जताया.

मालिश नहीं...मसाज बोलिए मिश्रा जी. इनका नेता विदेश से पढ़कर आया है.चौबे जी ने तंज़ कसा तो फिर गहमा-गहमी तेज़ हो गई.

बहस को इधर-उधर होता हुआ देखकर एक बार फिर त्रिपाठी जी को हस्तक्षेप करना पड़ा. उन्होंने साफ़ शब्दों में चेताया कि यदि मूल विषय पर बातचीत नहीं होगी तो बैठक स्थगित कर दी जाएगी.अब उन्होंने सभी रहवासियों से सुझाव मांगे.

द्विवेदी जी ने कहा कि सबसे पहले गेट पर डयूटी बजाने वाले गार्ड को बुलाकर ही पूछा जाना चाहिए कि उसके रहते चोरी कैसे हो गई?

चतुर्वेदी जी का सुझाव था कि सोसायटी में कार धोने वाले, सब्ज़ी वाले, कामवाली बाई, दूधवाले, अख़बार बांटने वालों के अलावा जैमेटो-शैमेटो वालों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए.

कश्यप जी ने सभी घरों को मज़बूत किले में बदलने की सलाह दी. उनका कहना था कि यदि घरों के दरवाज़े और खिड़कियां लोहे की होगी तो परिन्दा भी पर नहीं मार पाएगा.

तिवारी जी कहना था कि जिस प्रकार से माता का जगराता किया जाता है उसी तरह से सोसायटी के सभी लोगों को बारी-बारी से जगराता करना चाहिए. उनका यह भी कहना था कि चोर जिस इलाके में एक बार सफ़ल हो जाता है वहां दोबारा हाथ मारने के लिए अवश्य आता है.

शुक्ला जी ने घर के बेडरूम में तकिए के नीचे बटन चाकू और तलवार रखकर सोने की सलाह दी.

उपाध्याय जी का कहना था कि सोसायटी में किसी न किसी सदस्य के पास बंदूक अवश्य होनी चाहिए ताकि चोरों को गोलियों से भुना जा सके.

राजू गाइड का कहना था कि चोर एक न एक दिन पकड़ में अवश्य आएगा तब उसे बिजली के खंबे से बांधकर पीटने के लिए लाठी के साथ-साथ उस रस्सी की आवश्यता होगी जो फ़िल्म दीवार में अभिताभ बच्चन के कंधों पर लटकी रहती थी.

प्यारेलाल जी बनाम पारले जी का सुझाव था कि चोरों की शीघ्र-अतिशीघ्र धरपकड़ के लिए पुलिस थाने का घेराव करना ठीक होगा.

वर्मा जी ने सोसायटी के लोगों पर ही निगाह रखने का सुझाव दिया. उनका कहना था कि हर चोरी के पहले चोर रेकी अवश्य करते हैं. बहुत संभव है कि सोसायटी का ही कोई आदमी चोरों के साथ मिला हुआ हो.

अधूरे लेखक का कहना था कि चोरों की धरपकड़ में गली के सर्वहारा कुत्ते मददगार हो सकते हैं इसलिए उनको हर रोज़ दूध रोटी और चिकन-मटन खिलाया जाना चाहिए. कुत्ते वफ़ादार होते हैं और रोटी देने वालों का अहसान नहीं भूलते.

सोसायटी के एकाध को छोड़कर ज़्यादातर लोगों ने अपनी जीवन संगिनी को तीज-त्योहार में रंगोली और गुझिया बनाने वाली मशीन में तब्दील कर रखा था इसलिए बैठक में एक भी स्त्री को शामिल नहीं किया गया, लेकिन दुबे जी ने बताया कि उनकी वाइफ़ ने घर में मिर्ची पाउडर का घोल बनाकर रखने की बात कही है ताकि चोर जब कभी चोरी करने आए तो उसकी आंखों को लाल-लाल किया जा सके.

चौबे जी का कहना था कि जिन लोगों के घर पर चोरी हुई है उन्हें एक बार पर्ची वाले बाबा से मिलकर उपाय पूछना चाहिए.

पर्ची वाले बाबा की शरण

बैठक के दूसरे दिन लेखक को छोड़कर सोसायटी के अधिकांश लोग पर्ची वाले बाबा की शरण में जा पहुंचे. पहली नज़र में पाठकों को यह लग सकता है कि सोसायटी के लोगों ने उस पर्ची वाले बाबा की शरण ली होगी जो बड़े-बड़े राजनेताओं के साथ घूमता है और टीवी में पत्रकारों को इंटरव्यू देता है, लेकिन नहीं...सोसायटी के लोग एक ऐसे लोकल बाबा की शरण में अपनी समस्या का समाधान खोजने पहुंचे जो किसी भी गांव को गुड़गांव बनाने की कला में माहिर था. बाबा के बारे में यह विख्यात था कि उसने कई गांवों की घास ज़मीन पर कब्ज़ा कर रखा है.

जैसे कभी फ़िल्म बॉबी में चिकनी-चुपड़ी सूरत के साथ ऋषि कपूर नज़र आए थे, ठीक वैसे ही मिलती-जुलती शक्ल बाबा की भी थी.

बाबा का सेक्सी किंतु देशज अंदाज़ देखकर यह अहसास होता था कि इस दुनिया में उनकी उत्पत्ति केवल और केवल भोग और संभोग के लिए हुई है. बाबा ने अपने नाम से किसी भी भक्त को इधर-उधर ब्रांच खोलने की अनुमति नहीं दी थी इसलिए ज़्यादातर लोग इस बात पर यक़ीन करते थे कि बाबा अपने आप में वन पीस है. बाबा जैसा कोई नहीं है. शायद बाबा को देखकर ही यह स्लोगन प्रचलित हो गया था कि शक्तिमान ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है.

बाबा के बारे में यह बात भी विख्यात थी कि वे सिगरेट के डिब्बे में मौजूद रहने वाली चमकीली पन्नी पर समस्या का समाधान लिखते हैं और गेहूं के आटे में घी का दीपक जलाकर यह बता देते हैं कि जीवन में उत्पन्न होने वाली बाधाओं की जड़ में कौन सा लफंडर... बंवडर मचा रहा है. यानि वो कौन है जो आपकी बांस-बल्ली कर रहा है और वॉट लगा रहा है?

ख़ैर...जब सोसायटी के लोग बाबा के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बाबा जी एक सड़ियल से तख़्त पर होंठों पर लिपिस्टक और बदन पर भभूत पोतकर राखी सांवत वाली स्थायी मुद्रा के साथ विराजमान थे. आसपास कुछ सफ़ेद रंग के घड़े करीने से सजे हुए थे और पोटलियां पड़ी हुई थीं. जबकि कुछ चेले भगवा लुंगी पहनकर इधर-उधर विचरण कर रहे थे.

सोसायटी के लोगों को देखते ही बाबा जी ने हर्षित होकर कहा-

आइए...आइए...मैं जानता हूं कि आप लोग क्यों आए हैं? इससे पहले कि सोसायटी के लोग कुछ बोल पाते..बाबा ने कहा-आप लोगों का कीमती सामान गुम हो गया है ना ?

जी..जी...बाबा जी... आपको कैसे मालूम ? त्रिपाठी जी हतप्रभ रह गए.

ऐसा है बेटा...अख़बारों में कभी-कभार चोरी की ख़बर भी छप जाती है. अख़बारों में ही आया है कि एवरग्रीन सोसायटी के पांच घरों में ताला टूटा है.

जी.. बाबा जी...ताला तो टूटा है,लेकिन आपको कैसे पता चला कि हम लोग एवरग्रीन सोसायटी से पधारे हैं? त्रिपाठी जी ने फिर से जिज्ञासा जाहिर की तो बाबा ने बताया कि सुबह उनके पीए के पास सोसायटी के चौबे महराज का फ़ोन आया था. उन्होंने ही बताया था एवरग्रीन के लोग मिलने के लिए आने वाले हैं.

सोसायटी के लोगों का परिचय हासिल करने के बाद बाबा ने एक पोटली का आटा निकालकर उसे जमीन पर बिखेर दिया. एक दीया जलाने के बाद बाबा ने सिगरेट के डिब्बे की चमकीली पन्नी पर कुछ लिखा और उसे आटे के ऊपर फेंक दिया. फिर बाबा ने आटे में ज़ोरदार ढंग से फूंक मारी. बाबा की फूंक और चमकीली पन्नी के इधर-उधर होने से आटे के बीचों-बीच आर शब्द उभर गया. अक्षर को देखकर बाबा की आंखे चमकी. बाबा ने कहा कि सोसायटी में जिस व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर आर से प्रारंभ होता है वहीं व्यक्ति पूरे खेल का मास्टर माइंड है.

आर शब्द का जिक्र आते ही चौबे जी की बांछे खिल गई.उन्होंने कहा-अब तो यह पूरी तरह से साफ़ हो गया है कि पूरे खेल का मास्टर माइंड रायटर है. देखिए...सब लोग बाबा जी से मिलने आए हैं बस...रायटर ही हमारे साथ नहीं आया है. रायटर को मालूम था कि आज बाबा जी उसकी पोल खोलने वाले हैं.

अरे...लेकिन रायटर का असली नाम तो जगमोहन है. प्यार से लोग उसको जग्गू दादा भी कहते हैं. सब जानते हैं कि रायटर बनने के पहले वो गुंडा था और उसको रायटर-फायटर तो हम लोग बोलते हैं. वैसे भी अंग्रेज़ी में रायटर लिखने के लिए पहले डब्लू लगाना पड़ता है. वर्मा जी ने बेमतलब की बकवास के बीच जब अपनी राय ज़ाहिर की तो सब शांत हो गए.

जब बाबा के टोटके से चोरों का कोई सिरा नहीं मिला तो सोसायटी के बहुत से लोगों ने घरों को लोहे की मजबूत ग्रिल से सेफ़ करना ज़रूरी समझा जबकि कुछ लोग लाठी-डंडा और हथियार ख़रीदने के लिए बाज़ार चले गए.

बदरुद्दीन बंदूकवाला

शहर के सदर बाजार में बदरुद्दीन बंदूकवाले की दुकान काफ़ी पुरानी और फ़ेमस है. बदरुद्दीन क़िस्म-क़िस्म की बंदूक़ रखते हैं. बस...नहीं रखते तो वैसी बंदूक़ नहीं रखते जिसके सही-गलत ढंग से चल जाने पर इंसान की जान चली जाती है.

दरअसल बदरुद्दीन के दादा-परदादाओं की गांव में खेती-बाड़ी थीं. खेतों से बंदर और सूअरों को भगाने के लिए वे धमाकेदार आवाज़ वाली बंदूक़ों का इस्तेमाल करते थे. बाद में उन्होंने शहर आकर बंदूक़ों की दुकान ही खोल ली. जो लोग भी निशानेबाजी का शौक़ रखते हैं वे एक न एक बार बदरुद्दीन बंदूकवाले की दुकान पर अनिवार्य रुप से दस्तक देते हैं. यहां गामो, डायना, क्रासमैन, वाल्थर और उमरेक्स जैसी नामी-गिरामी कंपनियों की एयरगन-पिस्तौल तो मिलती ही हैं.इसके साथ-साथ धरमेंदर और फिरोज़ ख़ान वाली वह टोपी भी मिल जाती है जिसे पहनकर आदमी थोड़ी देर के लिए ही सही ख़ुद को शिकारी समझने का भ्रम पाल बैठता है.

बदरुद्दीन साहब...बड़ा नाम सुना है आपका.

दुकान में इंट्री लेते ही शुक्ला जी ने कहा.

जी...बिल्कुल सुना होगा. हल्दी-मिर्ची बेचने वालों के बीच एक अकेला मैं ही तो हूं जनाब जो बंदूकें बेचता हूं.फ़रमाइये क्या सेवा कर सकता हूं आपकी.

बंदूक़ ख़रीदनी है. उपाध्याय जी बोले.

बिल्कुल ख़रीदिए जनाब... हम भी बेचने के लिए ही बैठे हैं.

कितने में मिल जाएगी ?

जितने में चाहिएगा उतने में मिल जाएगी. वैसे टिकली पटाखा फोड़ने वाला तमंचा भी रखते हैं हम लोग.

नहीं टिकली पटाखा नहीं फोड़ना है.चोरों को मारने के लिए चाहिए. तिवारी जी ने मंसूबा बताया.

देखिए...जनाब हम लोग कोई ऐसी-वैसी बंदूक नहीं रखते जिससे किसी चोर या साहूकार को जान से हाथ धोना पड़े. हमारी बंदूक़ों में गोली नहीं छर्रे का यूज़ होता है, लेकिन एक बात है कि छर्रे वाली बंदूक ओरिजनल को फ़ेल कर देती है. बदरुद्दीन अपने ग्राहकों को वाट्सअप वाला ज्ञान परोसने लगे. उन्होंने कहा कि दूसरों के कंधे पर बंदूक़ रखकर चलाने से ज्यादा अच्छा है कि ख़ुद के कंधे पर बंदूक रखकर फ़ोटो खिंचवाई जाय. इसका एक फ़ायदा यह होता है कि नपुंसक से नपंसुक आदमी भी थोड़ी देर के लिए ही सही अपने आपको दंबग समझने लगता है. यदि किसी घर की दीवार पर एक बंदूक़ टंगी हुई है तो लोग इस भ्रम में पड़ ही जाते हैं कि घरवाले का तअल्लुक़ किसी न किसी राजसी परिवार से अवश्य है. और फिर भ्रम क्या है ? भ्रम ही आज का वास्तविक सत्य है. जैसे यह भ्रम है कि आदमी जिसे वोट देता है उसे मिलता है. आदमी भ्रम में जीता है. भ्रम में मरता है और जीवन भर भ्रम के व्यापार में ही उलझा रहता है, लेकिन इधर आजकल हम लोगों का धंधा इसलिए मंदा हो गया है क्योंकि अब तो चील और कौव्वों ने भी भ्रम का व्यापार चालू कर दिया है.

शुक्ला जी को बदरुद्दीन की बातों से रस मिला तो उन्होंने बड़ी सहजता से पूछा-

बाकी सब तो ठीक है बदरुद्दीन जी... बस..इतना बता दीजिए कि आपकी छर्रे वाली बंदूक़ से किसी चोर को मारा जा सकता है या नहीं ?

बदरुद्दीन ने झटके से बंदूक़ का मुंह त्रिपाठी जी की तरफ मोड़ते हुए कहा-अब एकदम नज़दीक से बंदूक का ट्रिगर दबाएंगे तो चोर क्या...डाकू गब्बर सिंह भी फड़-फड़ाकर औंधा हो जाएगा जनाब.

सोसायटी वालों की फ़रमाइश पर बदरुद्दीन ने कई तरह की बंदूक़ दिखाई. बीयर की एक खाली बोतल को छर्रे वाली बंदूक़ से फोड़कर दिखाया.आखिरकार शुक्ला और उपाध्याय जी ने दो अलग-अलग तरह की बंदूक़ खरीद ली. सोसायटी में बंदूक़ों को लाने के बाद चाकू, तलवार, भाले के साथ बाक़ायदा शस्र पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया और फिर शंख बजाकर ध्वजा और शस्रों के साथ उत्तेजक नारों के साथ मोटर साइकिल रैली निकाली गई.

थानेदार अनिल कपूर बनाम...

चोरी की घटना को कई दिन बीत चुके हैं. चोरों के बारे में अब तक कोई सुराग़ हाथ नहीं लगा है. इधर जैसे यूपी की सरकार ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया है वैसे ही सोसायटी के लोगों ने भी एवरग्रीन सोसायटी के पुराने वाट्सअप समूह का नाम बदलकर “ हर दिल मांगे मोर...आओ मिलकर पकड़े चोर ” रख दिया है. समूह का नाम बदले जाने के पीछे का तर्क यहीं दिया गया है कि खाते-पीते-उठते-जागते और सोने के वक्त तक चोर का स्मरण करते रहना है. मतलब हर वक्त चौकन्ना रहना है. कोई पत्ता भी खड़का या झाड़ी भी हिली तो पहले वहां दस-बीस बार लाठी चार्ज करना है और फिर टार्च की रोशनी फेंककर देखना है कि कोई छिपा हुआ तो नहीं है? बहरहाल समूह का नाम तो बदल गया है, लेकिन चरित्र नहीं बदला. समूह में अब भी डूबते हुए सूरज की तस्वीर पर गुडमार्निंग की जाती है और आधे-अधूरे चांद की फोटो चस्पा कर शरद पूर्णिमा की बधाई दी जाती है. समूह में पेड़-पौधे, फूल-पत्ती, वट सावित्री पूजन, करवा चौथ सहित अन्य तीज-त्यौहारों की जानकारी देने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, लेकिन पिछले कुछ समय से समूह में अन्य शहरों में होने वाली चोरी की भयानक ख़बरों को भी शेयर किया जा रहा है.

एक दिन आधे-अधूरे लेखक ने समूह में यह लिखकर सोसायटी के लोगों को नाराज़ कर दिया कि बाबा-बॉबी के पास जाकर क्या मिल गया ? क्या चोर पकड़ में आ गया ? थाने में जाकर पुलिस से पूछना चाहिए था कि चोरों की धरपकड़ के लिए अब तक क्या किया गया है...लेकिन नहीं...साहब...ढोंगी और कायर लोग तांत्रिकों की परिक्रमा करने में जुटे हुए हैं. लेखक ने समूह में एक बड़े से पीतल वाले घंटे का फ़ोटो शेयर किया और नीचे लिखा-बजाते रहो.

लेखक की इस हरकत पर सोसायटी के लोग नाराज़ हो गए. सबने लेखक को गरियाया और फिर ख़ुद को जांबाज़ साबित करने के लिए थाने का घेराव कर दिया.थाने में चालीस-पचास लोगों की मौजूदगी देखकर सिपाही ने थानेदार को फ़ोन लगा दिया.

थोड़ी ही देर में थानेदार साहब कबाड़ में बिकने के लिए तैयार बैठी एक जीप में बैठकर थाने आ धमके. थानेदार को देखकर एकबारगी यह लगा कि जैसे अनिल कपूर ने ऐ जी...वो जी...लो जी सुनो जी...मैं हूं मनमौजी...करता हूं मैं जो वो तुम भी करो जी...गाते हुए इंट्री मारी है. एकदम अनिल कपूर की शक्ल और अनिल कपूर सा झकॉस वाला अंदाज़.

आते ही थानेदार ने कहा- क्या भाई लोग...आ गए न झांसे में...लेकिन झांसे में नहीं आने का...अपुन का नाम कपूर नहीं...गफ़ूर है. गफ़ूर खान. गफ़ूर बोले तो दया करने वाला...माफ़ करने वाला...लेकिन अपुन हरामख़ोरों को माफ़ नहीं करता. बताइए...जनता-जनार्दन को क्या कष्ट है? बोले तो... क्या तफ़लीक है.

सोसायटी के लोगों ने थानेदार को बताया कि चोरी की घटना की एफआईआर लिखवाई जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई रिज़ल्ट सामने नहीं आया है. सोसायटी के लोगों का दुखड़ा सुनने के बाद गफ़ूर ने अपुन-तुपुन करना छोड़कर कहा- देखिए भाई लोग...पुलिस चाहे तो 24 घंटे में यह पता लगा सकती है कि कौन चोर है और कौन नहीं है. लेकिन पुलिस ऐसा नहीं कर पाती है और इसकी कई वजह भी है. ज्यादातर मामलों में तो पुलिस ही चोरों से मिली हुई रहती है और कई बार पुलिस ईमानदारी से काम करने की सोचती भी है तो उसे वीआईपी डयूटी के नाम पर उलझा दिया जाता है. गफ़ूर ने सिस्टम के साथ-साथ अपने बड़े साहबों को भद्दी-भद्दी सी चार-पांच गालियां दी और फिर कबाड़ सी दिखने वाली जीप की ओर इशारा करते हुए कहा-इस जीप को देख रहे हैं. ये मेरी नहीं है.कुछ लोग इसी जीप में ओडिशा से गांजा लेकर आ रहे थे तब ज़प्ती बनाई थीं. इस खटारा जीप को लेकर आईजी साहब के घर गया था. सोचा था जीप की कंडीशन देखकर साहब अपनी बेगम और बच्चों को मीना बाजार में छोड़कर आने के लिए नहीं बोलेंगे. लेकिन वाह रे साहब. मैडम नहीं जाएगी तो कुत्ता जाएगा. अब इसी जीप से आईजी साहब के कुत्ते को पच्चीस किलोमीटर की सैर करवा कर लाया हूं. साला... हमारे साहब का कुत्ता भी गुंडों के माफ़िक खुली जीप में घूमता है.गफ़ूर ने एक गहरी सांस ली और फिर टोपी को टेबल में पटकते हुए कहा-ऐसी ही होती है हमारी वीआईपी डयूटी.

सोसायटी के लोगों ने थानेदार को जब एक बार फिर से दोहराया कि चोर अब तक गिरफ्त में नहीं आया है तो गफ़ूर ने झल्लाते हुए कहा-

आप लोगों को क्या लगता है कि हम लोग झक मारते रहते हैं. काम नहीं करते हैं. हमारी टीम ने कुछ चोरों को पकड़ा है, लेकिन ये लोग आपकी सोसायटी में सेंध मारने वाले चोर नहीं है. गफ़ूर ने एक सिपाही को आदेशित किया कि वह सोसायटी के लोगों के सामने चोरों को उपस्थित कर दें ताकि सबकी छाती ठंडी हो सकें. हालांकि गफ़ूर ने यह भी कहा कि चोरों को कोर्ट में पेश करना है, लेकिन इन दिनों हर दूसरा आदमी कोर्ट का बाप बना हुआ है तो...

सिपाही ने चाबी का बड़ा सा गुच्छा उठाया और लॉकअप का दरवाज़ा खोला. तीन चोर बाहर निकाले गए. तीनों ठीक ढंग से खड़े नहीं हो पा रहे थे. लग रहा था कि जैसे पुलिस ने रात भर उनकी मरम्मत की है.

सोसायटी के लोगों के चेहरे पर विस्मय देखकर गफ़ूर ने कहा-चोरों से मनोहर कहानियों का मटैरियल हासिल करने के लिए बहुत सी सावधानी बरतनी होती है. आजकल चोर लोग बड़े सेसेंटिव हो गए हैं. ज़्यादा लतिया दो तो थाने में कंबल की रस्सी बनाकर फांसी लगा लेते हैं और टांगों पर गन्ना ना तोड़ा जाय तो मैडल जीतने के लिए धावक बनकर भाग खड़े होते हैं.

जैसे नेता प्रतिपक्ष किसी प्रेस कॉन्फ्रेस में देश की गोदी मीडिया को संबोधित करते हैं ठीक उसी अंदाज़ में चोरों को एक लाइन में खड़ा करने के बाद गफूर ने सोसायटी के रहवासियों के बीच अपना संबोधन जारी रखा-

इनसे मिलिए...ये पूजा-पाठ पर यकीन रखने वाले नित्यानंद जी. इनका सरनेम मत पूछिएगा. क्या है कि मैं थानेदार अवश्य हूं लेकिन मेरा नाम गफ़ूर ख़ान है और आजकल ख़ान-वान सुनकर ही लोगों की भावनाएं आहत हो जाती है. अगर किसी की भावना आहत हो गई तो गफ़ूर को काफ़ूर होने में टाइम नहीं लगेगा. बस...इतना जान लीजिए कि नित्यानंद जी रोज सुबह तिलक-चंदन लगाकर पूजा-पाठ करते हैं. पिछले कुछ दिनों से एक मंदिर में पूजा-पाठ करने जा रहे थे. चार दिन पहले भी गए...भोले बाबा के सामने दंडवत हुए और फिर मंदिर की दान पेटी उखाड़कर चलते बने. लेकिन नित्यानंदजी को नहीं मालूम था कि मंदिर में किसी दानदाता ने सीसीटीवी कैमरा लगवाया है. कैमरे में कैद हो गए और अब इधर आपके सामने खड़े हुए हैं.

देते हैं भगवान को धोखा...इंसा को क्या छोड़ेंगे...गफ़ूर ख़ान ने फिल्म उपकार में मन्नाडे के गाए हुए गीत को उदासी के साथ याद किया और फिर दूसरे चोर के बारे में बताया-

ये जिसकी शक्ल आपको चूसे हुए आम की तरह नज़र आ रही है उसका नाम सुंगधीलाल है. थोड़े स्पेशल क़िस्म के चोर है सुंगधीलाल जी. इनको रात में चोरी करना पसंद नहीं है. ये अपना सारा काम दिन में ही कम्पलीट कर लेते हैं. जानते हैं सुंगधीलाल जी क्या चोरी करते हैं?

सोसायटी के लोग एक-दूसरे को हैरत से देखने लगे तो गफूर खान ने बताया-

सुंगधीलाल जी केवल चड्डी और बनियान ही चुराते हैं. महिलाओं के कपड़ों पर इनकी दिलचस्पी थोड़ी ज़्यादा है. सुंगधीलाल के घर से पांच सौ जोड़ी चड्डी...उतनी ही ब्रा और बनियान की बरामदगी हुई है. साले ने घर को ही गोदाम बना लिया था. केस दर्ज तो हो गया है, लेकिन अब हमारे थाने का मालखाना चड्डी और बनियान से जाम हो गया है.हमको पता है कि सुंगधीलाल जी जल्द ही छूट जाएंगे क्योंकि कोर्ट में यह फ्रूफ़ करना कठिन होगा कि कौन सी चड्डी किसकी है? और फिर दूसरी बात यह भी है कि चड्डी-बनियान की वापसी के लिए भला कौन शरीफ़ आदमी कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटेगा और कौन गवाही देने आएगा ?

गफ़ूर ख़ान ने थोड़ा रुककर आगे कहा-

वैसे इनके वालिद साहब ने इनका नाम ठीक ही रखा है क्योंकि इनको चड्डी-बनियान सूंघने की बीमारी है और ये चोर नहीं...बीमार ज़्यादा है.अब आप ही लोग बताइए कि मैं चोर पकडूं या इसका इलाज करवाऊं.

अब जिस तीसरे चोर का बखान होना था उसने अपने चेहरे को एक गमछे से आधा ढांप रखा था. चोर ने भूरे रंग का बरमुड़ा पहना था मगर उसकी काले रंग की टी-शर्ट में बहुत साफ़ तो नहीं मगर लिखा हुआ दिख रहा था-

......... है तो मुमकिन है.

गफ़ूर ने बात जारी रक्खी, और...

ये जो तीसरे शख़्स है...इनका नाम भाऊ साहब है. काफी पढ़े-लिखे हैं. दिन में गौ-माता की सेवा करते हैं और रात में मानव सेवा के लिए निकल जाते हैं. इनको बहुत प्यास लगती है इसलिए ये अपनी वॉटर बॉटल ख़ास तौर पर अपने साथ रखते हैं. वैसे इनकी प्यास थोड़ी अलग किस्म की है जो मुझे नहीं लगता कि इस जनम में बुझने वाली है.

तो ऐसा है जनाब...रात में मानव जाति की सेवा करने के दौरान ही भाऊ साहब पर्स, घड़ी, सोने की अंगूठी पार कर दिया करते थे. इनकी वजह से ही एक नौजवान ने सुसाइड भी कर लिया है. शहर का एक डाक्टर भी इनके चंगुल में फंस गया था लेकिन उसने बड़ी हिम्मत दिखाकर रिपोर्ट लिखवाई तब जाकर भाऊ साहब हमारे हत्थे चढ़े हैं, मगर जबसे गिरफ़्त में आए हैं तब से इन्हें छुड़वाने के लिए एक से बढ़कर एक तोपचंद लोगों के फ़ोन आ रहे हैं.

चोरों के समस्त गुणों की संदर्भ सहित व्याख्या करने के बाद गफ़ूर ख़ान के चेहरे पर एक निराशा नज़र आई. गफ़ूर ने कहा- पहले देश में तीन-चार प्रकार के ही चोर हुआ करते थे, लेकिन अब प्रकार के भीतर भी कई तरह के प्रकार ने प्रवेश कर लिया है. अब तो ईमानदारी पर भाषण देने वाला चोर है तो राशन देने वाला भी चोर है.सुशासन की बात करने वाला चोर है तो अनुशासन का डंडा चलाने वाला भी चोर है. रोजगार छीनने वाला चोर है तो हमारे और आपके अधिकार छीनने वाला महाचोर है.

गफ़ूर के भाषण से सोसायटी के लोग बेचैन होने लगे तो वाणी में चाटुकारिता की पूरी चाशनी को एकत्रित करने के बाद चौबे जी ने मुंह खोला-

सर... हमारी सोसायटी में एक रायटर रहता है. उसके और आपके विचार क़ाफी मिलते-जुलते हैं, लेकिन सर...आप वास्तव में जीनियस है.आपको पुलिस महकमे में नहीं बल्कि राजनीति में होना चाहिए था और मंत्री होना चाहिए था. इतना अच्छा बोलते हैं आप कि पूछिए मत. मैं तो मंत्रमुग्ध होकर आपको सुनता रहा, लेकिन सर...यदि हम लोगों को ये आइडिया मिल जाता कि सोसायटी में चोरी करने वाला चोर कब तक हत्थे चढ़ जाएगा तो हम लोग भी कृतार्थ हो जाते.

चौबे की चापलूसी को भांपने के बाद गफ़ूर ने कहा-

आज नहीं तो कल चोर गिरफ़्त में आ ही जाएगा. फ़िलहाल हमारे एक सब इंस्पेक्टर को किराए पर मकान की ज़रूरत है. यदि आपकी सोसायटी में कोई मकान ख़ाली हो तो बताइएगा.हमारा एसआई वहां का निवासी बनकर रहेगा तो निगरानी भी चलती रहेगी. वैसे हमारी टीम अब हर रोज रात्रि में गश्त के लिए आती रहेगी.

गफ़ूर से मुलाकात के बाद सोसायटी में इस बात के लिए बैठक हुई कि पुलिस वाले को किराए पर मकान देना उचित होगा या नहीं. सोसायटी में ज़्यादातर लोगों का कहना था कि पुलिस, पत्रकार, वकील और अधर्मी को मकान देने के ख़तरे ही ख़तरे हैं. यदि पुलिस वाले ने मकान पर कब्ज़ा कर लिया तब क्या होगा ? आखिरकार लंबी बहस के बाद यह तय किया गया कि अनुबंध के आधार पर मकान देने में कोई बुराई नहीं है. सोसायटी के फ़ैसलों के चंद दिनों बाद ही एसआई जेकब अपने परिवार के साथ शिफ्ट हो गया. जेकब के शिफ्ट होने के साथ ही पुलिस वालों की गश्त भी तेज़ हो गई.सोसायटी में अब रात को दो बार पुलिस की गाड़ी सायरन बजाते हुए गुज़रने लगी.

जब अंधेरा होता है आधी रात के बाद...

एक रात जब लेखक आवारागर्दी करते हुए सोसायटी पहुंचा तो हमेशा की तरह मंदिर के पास जाकर डॉयलॉग बाजी करने लगा-

देखो भगवन...हर फिल्म में वो बूढ़ा नज़ीर हुसैन रोते हुए कहता है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन अगर सुबह से पीया हुआ...रिक्शे में बैठकर रात को सही-सलामत अपनी सोसायटी पहुंच जाता है तो उसे पीया हुआ क्यों माना जाता है? पीने वालों को पियक्कड़ बोलना कहां का न्याय है ? जबकि आप भी जानते हैं मालिक कि हर पियक्कड़ देश की अर्थ व्यवस्था को मज़बूत करता है. क्या आपको नहीं लगता कि दुनिया के तमाम पियक्कडों का सार्वजनिक अभिनंदन होना चाहिए.

नशे की रौ में लेखक का बोलना जारी था-

प्रभु...ज़रा बताने का कष्ट करिए कि हर सोसासटी में आपका मंदिर तो बन जाता है. मगर ये बिल्डर लोग सोसायटी में मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरिजाघर क्यों नहीं बनाते ? कितना अच्छा होता कि मंदिर में होने वाली आरती से मेरी नींद खुल जाती और मस्ज़िद की अज़ान से बार-बार लेट चलने वाली घड़ी का मिलान कर लेता. गुरुद्वारा होता तो अरदास सुनकर कृतज्ञता ज्ञापित कर देता और कभी एक खंबा टिकाकर चर्च की बेल भी बजा आता. क़िस्म-क़िस्म के भगवानों का अड्डा अगर एक ही जगह पर होता तो बोलने में भी मज़ा आता कि इसका भगवान...उसका भगवान...सबका भगवान एक है और आपस में क्लोज फ्रेंड हैं. देखो भगवन...अपने को ज़्यादा तो नहीं मालूम है मगर इतना ज़रूर पता है कि दुनिया वालों की तरह आप भी शिकायत करने वालों को घास नहीं डालते हो...मगर जो लोग आपके पास प्रार्थना लेकर आते हैं, कम से कम उनकी प्रार्थनाएं तो सुनी जानी चाहिए न ? मैं एक सदी से चिल्ला रहा हूं कि भगवान को भगवान से अलग करने वाले तमाम बिल्डरों पर ईडी का छापा ज़रूरी है मगर...आप मेरी नहीं सुनते और ईडी आपकी नहीं सुनती.

इससे पहले लेखक कुछ और डॉयलॉग बाजी करता सायरन बजाते हुए पुलिस की गाड़ी मंदिर के पास आ धमकी और लेखक को घेर लिया गया.

आठ-दस पुलिस वाले दो बोलेरो से लाठी-डंडा लेकर उतरे. एकबारगी ऐसा लगा कि पुलिस को देखकर लेखक की सिट्टी-पिट्टी गुम हो जाएगी लेकिन लेखक ने दामिनी फिल्म के सन्नी देयोल की तरह बड़े इत्मीनान से सिगरेट सुलगाई और फिर पूछा-एनी प्राब्लम ?

सब इंस्पेक्टर जेकब ने घुड़कते हुए कहा-सच बताओ अब तक कितने घरों का ताला तोड़ चुके हो?

मैं आपको किस एंगल से चोर लगता हूं.

चोर बनने के लिए एंगल, रॉड, छड़, गैती और गैस कटर की ही ज़रूरत होती है बेटा...इसलिए हर एंगल से चोर लगते हो.

अच्छा तो मैं चोर लगता हूं आपको ?

चोर नहीं हो तो यहां अंधेरे में क्या...सरकारी योजनाओं के ब्रोशर बांटने के लिए खड़े हो ?

क्या सच में सरकारी योजनाओं का ब्रोशर अंधेरे में ही बांटा जाता है ? लेखक ने आश्चर्य जताया.

अंधेरे में बांटा जाय या अंधेरे में रखकर बांटा जाय... बात एक ही है. तुम बताओ कि जब सारी दुनिया सो रही है तब तुम अंधेरे में क्या झक मार रहे हो.

मैं...अंधेरे से लड़ रहा हूं.

अंधेरा-फंधेरा हमको मत बताओ...सीधे बोलो क्या करते हो ?

अभी तो आपने ही कहा कि झक मार रहा हूं तो समझ लीजिए झक ही मारता हूं.

अबे...साले...ज्यादा होशियारी मत झाड़ो...सारी होशियारी घुसेड़कर रख दूंगा. सीधे-सीधे बताओ कब से ताला तोड़ रहे हो ?

मैं...ताला तोड़ता नहीं...ताला खोलता हूं बंद दिमाग का.

-सीधे तरीक़े से बताओगे या फिर डालूं डंडा

देखिए...आप मुझसे अश्लील बात नहीं कर सकते.

अच्छा तो अब चोर हमें बताएगा कि हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए.

मैं फिर से कह रहा हूं कि चोर नहीं हूं.

चोर नहीं हो तो यहां अंधेरे में क्या बिजली का बिल पटाने के लिए खड़े हो. सच-सच बताओ क्या कर रहे थे ?

डिस्कस कर रहा था भगवान से

अच्छा...तो चोरी के पहले डिस्कस चल रही थीं कि कैसे ताला तोड़ना है...हम लोग पहुंच गए तो डिस्कस पूरी नहीं हो पायी और तुम्हारा साथी भगवान नौ-दो ग्यारह हो गया है.

कोई ग्यारह-पंद्रह नहीं हुआ है.मंदिर का कपाट बंद है और भगवान अंदर बैठकर तुम्हारी बकवास सुन रहा है...मेरी तो सुनता नहीं है.

इससे पहले कि जेकब कुछ और बोलता, एक सिपाही ने जेकब को समझाया-

सर...ये आदमी मुझे तो बरसो से सोया हुआ कोई हिंदू जान पड़ता है.अब इसके भीतर का हिंदू जाग गया है तो रात को जागृत होकर अपने मिशन में लगा हुआ है. इसे छोड़ देना ठीक होगा.

अरे...तुम ठहरो जी...पता तो करना ही होगा कि मंदिर के पास चोरी की योजना कब से बन रही है.

बहरहाल जिस जगह पर लेखक और पुलिस के बीच संवाद चल रहा था वहां हल्का अंधेरा था इसलिए यह कहना मुश्किल है कि किसके चेहरे पर किस तरह की प्रतिक्रिया उभर रही थीं. लेकिन संवादों की आवाजाही से ऐसा लग रहा था कि लेखक अंधेरे और खौफ़नाक समय में सत्ता के नुमाइंदों से मुठभेड़ कर रहा है.

जेकब... किस गधे ने तुमको पुलिस में भर्ती कर लिया है. पुलिस वालों को यक़ीन नहीं था कि इस तरह की कोई टिप्पणी सामने आएगी.दो पुलिस वालों ने लेखक को पीटने के लिए लाठियां उठा ली, लेकिन जेकब ने उन्हें रोक लिया.

तुमको कैसे मालूम है कि मेरा नाम जेकब है.

तुम्हारी वर्दी में टंगी नेम प्लेट में तुम्हारे नाम का विज्ञापन चमक रहा है.

ओह यस...चोर हो...लेकिन स्मार्ट हो.

थोड़ी देर रुकने के बाद जेकब ने पूछा-

रहते कहां हो?

इसी सोसायटी में मेरा भी घर है.

अरे...अरे...समझ गया...समझ गया...सोसायटी के अध्यक्ष ने बताया था कि रात को एक पागल रायटर कुत्तों से वार्तालाप करने के लिए घूमते रहता है.

हां...लेकिन साले अध्यक्ष ने मुझे नहीं बताया था कि जब कभी सरकारी कुत्तों से मुलाकात होगी तो नशा खराब हो जाएगा.

लेखक के इस वक्तव्य से जेकब कसमसाकर रह गया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. बस...लेखक से घर जाकर आराम करने का आग्रह किया. जब लेखक टस से मस नहीं हुआ तो जेकब ने पुलिस वालों से कहा कि वे लेखक को सम्मान के साथ उसके घर छोड़ आएं

रात गहरा गई हैं. लेखक झूमते हुए अपने घर की तरफ़ जा रहा है. पीछे-पीछे पुलिस वाले चल रहे हैं. लेखक गा रहा है-

सुन लो पहरेदारों...होश में रहना यारों

साथ घूमती है...नागिन रात झूमती है

अलबेला मस्ताना...वो सपेरा होता है

पा..पा...पर परप्प पा

जब अंधेरा होता है आधी रात के बाद

एक चोर निकलता है काली सी सड़क पर

ये आवाज आती है चोर-चोर...चोर...चोर

लेखक का घर आ गया है. गेट के नज़दीक पहुंचने के बाद लेखक ने कहा-

तुम लोगों को पुलिस में भर्ती करने वाला आला दर्जे का बेवक़ूफ़ है.जेकब को बता देना कि चोर पकड़ने के लिए सायरन को बजाने की नहीं...दिमाग की बत्ती जलाने की ज़रूरत होती है. और हां... ये भी बता देना कि जो गाना मैं गा रहा था उसे फ़िल्म राजा-रानी के लिए आनंद बख़्शी साहब ने लिखा था.आरडी बर्मन साहब ने धुन बनाई थी और हां फ़िल्म में काका ने काम किया था...काका ने. और हां सालो... मैं चोर नहीं हूं.

पुलिस ने लेखक की सलाह मान ली थी.अब वे जब भी सोसायटी में प्रवेश करते तो सायरन की आवाज बंद कर दिया करते थे. एक रात जब देवानंद का पंखा राजू गाइड घर लौट रहा था तब धर लिया गया, लेकिन टोपी पहनाने में मास्टर राजू गाइड ने छोड़ दें आंचल ज़माना क्या कहेगा... जैसे गाने पर आड़ा-तिरछा होकर ज़बरदस्त नृत्य किया तो पुलिस वालों ने उसे सच्चा कलाकार मानकर छोड़ दिया.

पुलिस की गश्ती में तेज़ी के बाद प्रेमी युगल ने बाग़ीचे की तरफ़ जाना बंद कर दिया था इसलिए संदेहियों की सूची में उनका नाम कभी शामिल नहीं हुआ.

एक रोज़ पुलिस ने सोसायटी के कुछ प्रमुख लोगों को थाने में आमंत्रित किया और चोर को पकड़ने की रणनीति समझाई. हालांकि पुलिस की सारी रणनीति दो कौड़ी की थी जिसका कोई ख़ास महत्व नहीं था. पुलिस ने सोसायटी के लोगों को बारी-बारी से रतजगा करने की सलाह देते हुए कहा कि सोसायटी में जितने भी नए मकान बन रहे हैं उनमें रात को औचक निरीक्षण करना ठीक होगा.पुलिस का कहना था कि काफ़ी पहले सर्कस वाले अपने तंबू से आकाश में तेज़ रोशनी फेंककर यह संदेश दिया करते थे कि शहर में सर्कस आ गया है.अगर सर्कस जैसी लाइट किसी के घर की छत्त पर लगा ली जाय तो दूर-दूर तक यह निरीक्षण किया जा सकता है कि रात्रि में कौन सा निशाचर विचरण कर रहा है.

सोसायटी के लोगों ने तय किया कि वे लाइट-वाइट लगाने वाली बेव़कूफ़ी नहीं करेंगे, अलबत्ता बारी-बारी से रतजगा अवश्य करेंगे.

खइके पान बनारस वाला

एक रोज़ रात्रि में जागरण के लिए तिवारी जी की ड्यूटी लगी. शाम को काम से लौटने के दौरान तिवारी जी ने शहर के फ़ेमस बनारसी पान मंदिर से मीठी पत्ती, चमन-चटनी, लौंग-इलायची, किमाम और बाबा-120 डलवाकर सात पानों का पूड़ा बंधवाया. डंठल में चूना अलग से रखवाया. रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक कुल सात घंटे का जागरण था तो हर घंटे में एक पान की जुगाली तो बनती ही थी.

जिस रोज़ तिवारी जी ने सुनिश्चित किया कि वे रात भर जागकर चोरों की आमद पर नज़र रखेंगे उसी रोज़ थाने के ज़्यादातर स्टॉफ़ की वीआईपी ड्यूटी कहीं और लगा दी गई थीं. थानेदार गफ़ूर ने पुलिस में नई-नई नियुक्ति पाने वाले दो रंगरुटों को आदेशित किया कि वे रात को एवरग्रीन सोसायटी में जाकर गश्त लगाएंगे.

तिवारी जी अपनी बालकनी की बत्ती बुझाकर बैठे हुए हैं. बगल में फावड़े के पीछे लगने वाला मोटा सा डंडा रखा हुआ है. यदि फावड़े के डंडों में जान होती तो एक बारगी अवश्य सोचते कि उन्हें किस काम विशेष के लिए फावड़े से अलग करके रखा गया है.

रात के दो बज चुके हैं. झींगुरों की आवाज़ें तेज़ हो चुकी है. दूर कहीं से एक कुत्ते के रोने की आवाज़ भी आ रही है. तिवारी जी सोच रहे हैं कि साला कुत्ता तभी रोता है जब कुछ अशुभ होने वाला होता है.

इस बीच सादी वर्दी में दो नए रंगरुट पव्वा चढ़ाकर सोसायटी में गेट के पास पहुंचे. उन्होंने सुरक्षा गार्ड से कहा-देखों...हम लोग पुलिस वाले हैं. हमारी मोटर साइकिल देखते रहना. हम लोग एक चक्कर लगाकर आते हैं.

तिवारी जी ने अभी अपने कत्थई रंग के दांतों के बीच चौथे पान को सम्मान दिया ही था कि उन्हें घर के सामने मौजूद नीम के पेड़ के पास दो परछाई दिखाई दी. तिवारी जी डंडा लेकर दबे पांव उतरे लेकिन जैसे ही घर के बाहर तक पहुंचे परछाई गायब थीं. तिवारी जी सन्न रह गए. रोआ-रोआ कांप गया... कहीं भूत-प्रेत का चक्कर तो नहीं है?

लेकिन नहीं...परछाई थोड़ी दूर में मौजूद एक दूसरे पेड़ के पास लघु शंका में तल्लीन दो व्यक्तियों की थी.

तिवारी जी डंडा उठाकर एकदम सधे हुए क़दमों के साथ जैसे ही पास पहुंचे..दोनों व्यक्ति पलट गए.

उधर दो लोग और इधर अकेले तिवारी जी.

तीनों हतप्रभ होकर एक-दूसरे को देखने लगे.

थोड़ी देर तक तुम कौन-तुम कौन चला और फिर तेरी मां और तेरी बहन...साले चोर... करते हुए तिवारी जी ने पूरी ताकत के साथ रंगरुटों पर हमला कर दिया. रंगरुट बोलते रह गए कि चोर नहीं हैं, लेकिन तिवारी जी कहां सुनने वाले थे.उनका हमला जारी था. हमले में एक रुंगरुट का सिर फट गया जबकि दूसरे का हाथ फ्ऱैक्चर हो गया.

रंगरुट जान बचाकर भागे. चोर-चोर के शोर-शराबे के बाद सोसायटी के कुछ लोग जमा हो गए.

क्या हो गया तिवारी जी ? क्या हुआ तिवारी जी...होने लगा तो तिवारी जी ने बमकते हुए कहा-इस सोसायटी के लिए कुछ भी करना बेकार है.आधे घंटे से मैं चोरों को पीट रहा था लेकिन एक भी माई का लाल मदद के लिए सामने नहीं आया. चोरों के पास हथियार था...अगर मुझे कुछ हो जाता तो कौन जवाबदार होता.

थोड़ी ही देर में सोसायटी के हर घर की लाइट जल गई. सबको यह पता चल गया कि तिवारी जी ने बड़ी बहादुरी से चोरों की धुनाई कर दी है मगर चोर भागने में सफ़ल हो गए हैं.

सुरक्षा गार्ड को पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उसने बताया कि साहब दो लोग मोटर साइकिल में आए थे. मोटर साइकिल को बाहर ही खड़ी करने के बाद उन्होंने ख़ुद को पुलिस वाला बताया तब मैंने उनको आने दिया.अब मुझे क्या मालूम था कि चोर लोग पुलिस वाले बनकर इंट्री करेंगे.

तुमको चोर और पुलिस की पहचान नहीं है. हमारी सोसायटी में पुलिस वाले कभी मोटर साइकिल में आते हैं क्या ? हमेशा बोलेरो में आते है. सुरक्षा गार्ड को डांट-डपट के बाद सबने तय किया कि सोसायटी में चोर के आगमन की सूचना सुबह थाने में चलकर दी जाएगी, लेकिन सुबह होने से पहले ही थानेदार गफ़ूर और सब इंस्पेक्टर जेकब लाठी-डंडों से लैस होकर भारी-भरकम पुलिस बल के साथ सोसायटी आ धमके.

बल के आगे-आगे वे दो रंगरुट भी दिखाई दे रहे थे जो हमले का शिकार हुए थे.एक के हाथ में प्लास्टर चढ़ा था वहीं दूसरे के सिर में कुछ वैसी ही पट्टी लगी थीं जो फ़िल्म “हम किसी से कम नहीं” में अभिनेता तारिक़ शाह ने पहनी थीं. तारिक़ शाह की पट्टी का कलर लाल था जबकि रंगरुट ने सिर पर सफ़ेद पट्टी बांध रखी थी.

दोनों रंगरुटों ने एक बार फिर से घटना का बखान किया और बताया कि किस तरह से बरमुड़ा और बनियान पहने हुए एक शख्स ने उन पर जानलेवा हमला किया था. पड़ताल में जल्द ही साफ़ हो गया कि चोर के चक्कर में तिवारी जी ने पुलिस वालों की मरम्मत कर दी है.

सिपाहियों पर प्राण घातक हमले के आरोप में तिवारी जी धर लिए गए, लेकिन उन्हें बचाने के लिए पूरी सोसायटी थाने जा पहुंची. थाने में काफ़ी देर की हील-हुज्जत के बाद अंततः यह तय हुआ कि सिपाहियों के इलाज के पूरे ख़र्चे का वहन तिवारी जी करेंगे और पुलिस को कुछ अतिरिक्त चढ़ावा भी देंगे.

पुलिस पर हमले की घटना के बाद सोसायटी में चोरी की छिटपुट घटनाएं होती रहीं. एक रात चोर एक घर के सामने खड़ी हुई कार से केवल चक्के निकालकर ले गए. एक बुलेट भी पार हुई जिसे चोर आधे रास्ते में छोड़कर भाग निकले क्योंकि उसमें पेट्रोल नहीं था. पेड़-पौधों से फूलों की चोरी का मामला भी सामने आया.

एक रात...रामा-रामा गजब होइ गवा रे...

गारंटी पर गारंटी देने के लिए मशहूर एक बड़े नेताजी का शहर में आगमन होने वाला था. सूबे के सारे अख़बार विज्ञापनों से अटे पड़े थे और अख़बारों के ज़रिए ही यह बात प्रचारित भी हुई थीं कि साहब किसी वंदन-चंदन योजना के तहत महिलाओं के खाते में भारी-भरकम राशि का हस्तांतरण करने वाले हैं. केंद्र और राज्य की सरकार स्वागत की ज़ोरदार तैयारियों में जुटी हुई थीं. पुलिस कप्तान, थानेदार सहित अन्य महकमे के छोटे-बड़े अफ़सरों को भी वीआईपी डयूटी के नाम पर झोंक दिया गया था.

एसआई जेकब अपने प्रमोशन को लेकर पिछले कुछ समय से परेशान चल रहा था और किसी भी तरह की वीआईपी ड्यूटी करने के पक्ष में नहीं था.बावजूद इसके थानेदार गफ़ूर ने उसे एक ऐसे छोर पर तैनात कर दिया था जहां हर दूसरे-तीसरे दिन चाकूबाजी की घटना घटित हो रही थीं.

उधर जेकब ड्यूटी पर था और इधर चोरों ने उसके घर पर ही धावा बोल दिया. ये वही चोर थे जिन्होंने पिछली चोरी के दौरान क़बूला था कि वे 2014 से चोरी के काम में लगे हुए हैं.

चोर जब चोरी करने पहुंचे तब जेकब की निजी कार जिस पर पोलिस का स्टीकर चस्पा था वह गेट के बाहर खड़ी थी. जबकि घर के भीतर एक हैंगर में कड़क प्रेस की हुई पुलिस की वर्दी भी टंगी हुई थीं. सामान्य तौर पर पुलिस का नाम देखते या उसके अहसास से ही शरीफ़ आदमी भयभीत हो जाता है, लेकिन चोर तो चोर थे. जरा भी भयभीत नहीं हुए.

चोरों ने खिड़की से बेहोशी वाला स्प्रे छिड़ककर जेकब की पत्नी और बच्चों को बेसुध किया और फिर अपने काम में जुट गए.

चोर जानते थे कि जिस घटना को अंजाम दे रहे हैं वह सब कैमरे में क़ैद हो रहा है, मगर उनकी बॉडी लैग्वेज में ख़ास तरह का इत्मीनान साफ़ नज़र आ रहा था.

पाठकों को यह बताना आवश्यक है कि फ़िलहाल जो भी जानकारी यहां दी जा रही है वह कोई “मन की बात” जैसी नहीं है. जो कुछ भी बताया जा रहा है वह सब कैमरे में क़ैद दृश्यों पर आधारित सच है.

चोरों की गतिविधियों को देखकर लगा कि वे भी कभी-कभी घर-परिवार से लड़-झगड़कर भूखे-प्यासे ही चोरी करने के लिए निकल जाते हैं.

लेकिन ये क्या...कैमरे में यह साफ़-साफ़ नज़र आया कि आत्म निर्भर भारत के दो आत्म निर्भर चोर अपनी भूख मिटाने के लिए अपने औज़ार वाले झोले में मैगी का दो पैकेट भी रखकर लाए थे.

चोरों ने जेकब के किचन में दो मिनट के भीतर स्वाद देने वाली मैगी को गैस चूल्हे में उबाला और फिर फ़्रिज़ टटोला. फ्ऱिज़ में ब्लैक लेबल की बोतल मौजूद थीं लेकिन चोरों ने जब पहले चार-पांच घरों का ताला तोड़ा था तभी यह घोषणा कर दी थी कि वे किसी भूतानंद के आश्रम में चोरी का आधा माल चढ़ाने वाले सात्विक किस्म के चोर हैं. लिहाजा उन्होंने बोतल को हाथ भी नहीं लगाया.

चोर जिस ढंग से एक बड़े बैग में सोने-चांदी के गहनों और नोटों की गड्डियों को ठूंस रहे थे उसे देखकर लगा कि जेकब ने पुलिस महकमे के लोकप्रिय स्लोगन देशभक्ति और जनसेवा को खूंटी पर टांगकर मोटा माल बनाया है.

प्रस्थान के दौरान चोर ने एक बार फिर से कैमरे के सामने देशज किस्म की गालियों के साथ संक्षिप्त उद्बबोधन दिया-

अबे सालो...गधे के बच्चों...तुम लोगों को क्या लगता है कि पुलिस वालों को अपने सिर पर बिठा लोगे...मकान किराए पर चढ़ा दोगे तो बच जाओगे? अबे हरामज़ादों... हर गली-कूचे-मुहल्ले में चोर ही चोर बैठे हैं.नज़र हटी तो समझो दुर्घटना घटी.

चोर अपना काम करके चलते बने...मगर जाते-जाते प्रत्येक गतिविधि को क़ैद करने वाला डिजिटल वीडियो रिकार्डर मंदिर की सीढ़ियों पर वैसे ही छोड़ गए जैसे पुरानी फिल्मों में कुछ मजबूर और बेबस क़िस्म के पात्र मासूम बच्चों को भगवान के भरोसे छोड़ जाया करते थे.

रात को चोरी हुई और सुबह चंद घंटों के भीतर ही यह बात पूरी सोसायटी में फैल गई कि चोरों ने अबकी बार...पुलिस शिकार कार्यक्रम को अंजाम दे दिया है.

पुलिस वाले के घर में चोरी की घटना के बाद सोसायटी के लोग दहशत में आ गए. लोगों के मन में यह बात घर कर गई कि जब वर्दी वाला ही असुरक्षित है तो फिर हमारी क्या बिसात ?

सोसायटी में फिर से आपात बैठक आयोजित की गई. बैठक में ज़्यादातर लोग मुंह लटकाए बैठे थे, लेकिन लेखक तो जैसे भरा बैठा था. उसने ग़ुबार निकाला-

अरे...जब इस देश की तमाम वैधानिक संस्थाओं को चोरी-चकारी के कारख़ानों में तब्दील कर दिया गया है तो फिर हमको इस भ्रम में क्यों रहना चाहिए कि हमारे घरों में चोरियां नहीं होगी ? हमारी इज़्ज़त पर डाका नहीं डाला जाएगा ? और हमारा न्यूनतम सम्मान ख़तरे से बाहर रहेगा. जब आपके वोट की चोरी हो सकती है.आपके अधिकार की चोरी हो सकती है.आपके हुनर और आपके दिमाग़ की चोरी हो सकती है तो फिर कुछ भी हो सकता है.अब स्थिति ही ऐसी पैदा कर दी गई है कि कोई भी अपराध हमें अपराध जैसा नहीं लगता है. हर तरह के अपराध को स्वीकृति देने वाले लोग अपने-अपने तर्क और औज़ारों के साथ हमले के लिए तैयार खड़े हैं. क्या आप लोगों को नहीं लगता कि एक बड़ी आबादी ने जिसे अपना ख़ैर-ख़्वाह, रखवाला मान रखा है वही सबसे बड़ा चोर है.

लेखक के लेक्चर के बाद बैठक आनन-फानन में ख़त्म कर दी गई.

लेकिन सोसायटी के लोग अब ज़रूरत से ज़्यादा सतर्क हो गए. सोसायटी में ऐसे-ऐसे फ़ैसले लिए जाने लगे जो क़ानून-सम्मत नहीं थे. सोसायटी के लोगों को लगता था कि लेखक खतरनाक ढंग से सोचता है तो उसका बहिष्कार कर दिया गया. बाग़ीचे में जवान लड़के और लड़कियों के घूमने और बच्चों के खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया. कौन कब किसके यहां जाता है...कितनी देर रहता है और कब लौटता है यह देखा जाने लगा.मकानों को किराए पर देना बंद कर दिया गया. सोसायटी में नज़र आने वाले हर नए व्यक्ति से कड़ी पूछताछ होने लगी. जो मकान निर्माणाधीन थे उनमें काम करने वाले मज़दूरों से आधार कार्ड मांगा जाने लगा. जिन मज़दूरों के पास आधार कार्ड नहीं होता था उन्हें संदिग्ध समझकर पीटा जाने लगा.

और...फिर एक दिन

वैसे तो सोसायटी में फेरी वालों का प्रवेश प्रतिबंधित था, लेकिन एक रोज़ जब सुरक्षा गार्ड दैनिक क्रियाओं से निवृत होने के लिए गेट छोड़कर आसपास कहीं गया हुआ था तभी पौधों को बेचने वाला एक शख़्स सोसायटी के भीतर चला आया.उसके ठेले में नर्सरी पॉली बैग्स में कई तरह के पौधे क़रीने से सजे हुए थे. ठेले में एक मासूम बच्चा भी बैठा हुआ था जो उसका अपना लड़का था. वह शख़्स आवाज़ लगाते जाता तो बच्चा भी उसकी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाते चल रहा था.

अरे..आज नहीं तो कल देंगे

छाया देंगे...और फल देंगे

पौधा ले-लो पौधा

पौधा बेचने वाले की आवाज़ सोसायटी के कुछ लोगों के कानों में पड़ी तो उनका माथा ठनक गया. भला कोई फेरीवाला कव्हर्ड कैंपस में प्रवेश कैसे कर सकता था ?

सबसे पहले एक मोटा सा डंडा लेकर वहीं तिवारी जी घर से बाहर निकले जो रंगरुटों पर हमले के कारण जेल जाते-जाते बचे थे. तिवारी जी के पीछे-पीछे हथियारों से लैस और लोग भी आ गए. सबने ठेले वाले को घेर लिया.

सवालों की बौछार होने लगी-

तुमको भीतर किसने आने दिया ?

परमीशन किसने दी ?

तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की ?

साले...दिन में पौधा बेचने के नाम पर रेकी करते हो और रात में चोरी करते हो?

बोलो...तुम्हारा सरगना कौन है ?

किस गैंग के लिए काम करते हो ?

आज किसके घर का ताला तोड़ोगे ?

इससे पहले कि सवालों से घिरा हुआ शख़्स यह बोल पाता कि वह केवल दो रोटी के जुगाड़ के लिए निकला है, मिश्रा जी ने उसके सिर पर डंडे से प्रहार कर दिया. ख़ून का फौव्वारा फूट पड़ा तो बच्चा ज़ोर से चीखा-

अब्बू.....

अब्बू...

मत मारो अब्बू...को

अब्बू शब्द को सुनते ही मिश्रा जी का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया. मिश्रा जी चीख़ने लगे-

साला...सोसायटी में अधर्मी चोर कैसे घुस गया?

मिश्रा जी को हमलावर देखकर अन्य लोगों ने भी हमला बोल दिया.

पौधा बेचने वाला अपनी जान बचाने के लिए गेट की तरफ़ भागा. पीछे-पीछे उसका बच्चा भी दौड़ा...लेकिन हमलावरों ने उसे गेट तक पहुंचने नहीं दिया.

किसी ने तेज़ आवाज़ लगाई-

गेट बंद करो...गेट बंद करो...मादर....चोर पकड़ में आ गया है. गार्ड जो दैनिक क्रिया से निवृत होकर लौट चुका था उसने फुर्ती के साथ गेट बंद कर दिया.

गेट बंद हो जाने के बाद सोसायटी में जो कुछ घटित हुआ उसका वर्णन यहां थोड़ा कठिन है. मुझमें इतनी हिम्मत नहीं है कि घटना का हाल आपको बता सकूं. बस...इतना जान लीजिए कि पिता और पुत्र का शरीर ख़ून से लथपथ था और ठंडा हो चुका था. दोनों की आंखें खुली हुई थीं. पिता की मृत आंखें पुत्र को देख रही थीं तो पुत्र की आंखें पिता को निहार रही थीं. दो जोड़ी आंखों में कई तरह के सवाल थे.सबसे बड़ा सवाल तो यहीं था कि उनका क़सूर क्या था ? क्या उनका यहीं क़सूर था कि वे इस मुल्क में पैदा हुए थे या फिर उनका कसूर यह था कि वे अपना पेट भरने के लिए प्राण वायु देने वाले पौधों को बेचने निकले थे?

अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी घटनाएं तो आम है. भीड़ का कोई विवेक नहीं होता इसलिए कई मर्तबा बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, लेकिन चोर के चक्कर में न जाने कितने लोग मारे चुके हैं और कई-कई तरीक़ों से मारे जा चुके हैं. जब भी कोई बेगुनाह मारा जाता है तो अदालत में चीख़-चीख़कर दलील दी जाती हैं कि-भीड़ ने जो किया वह गैर इरादतन था. भला भीड़ किसी को क्यों मारना चाहेंगी ? किसी के साथ भीड़ की क्या कोई व्यक्तिगत दुश्मनी हो सकती है?

मगर सच में ऐसा नहीं है.

भीड़ हमेशा ख़तरनाक इरादों के साथ चलती है. कभी माचिस और पेट्रोल का डिब्बा लेकर चलती है तो कभी त्रिशूल और तलवार लेकर. भीड़ का हर काम सोची-समझी साज़िश का हिस्सा होता है. कई बार भीड़ के आगे कोई होता है तो कई मर्तबा भीड़ के पीछे भी कोई होता है.

अब आप इसी कहानी में देख लीजिए कि सोसायटी के लोग हत्या का इरादा लेकर ही बंदूक़ों को और घातक हथियारों की ख़रीदी के लिए बाज़ार गए थे. हथियारों की खरीदी के बाद शस्र पूजन का कार्यक्रम रखा गया था और रैली भी निकाली गई थीं. मगर जिन लोगों ने एक पिता और उसके मासूम बेटे को मौत के घाट उतारा है क्या उन्हें सिर्फ़ भीड़ का संबोधन देकर छोड़ा जाना ठीक होगा? हत्यारों को भीड़ का नाम देकर कब तक उनकी परवरिश की जाती रहेगी ? हर हत्या के बाद भीड़ अपने बचाव में जुट जाती है और ख़ुद को निरीह जनता में बदल लेती है और फिर यही निरीह जनता कब जनार्दन बनकर अपने हक़ में फ़ैसले लिखवा लेती है पता नहीं चलता.

आप हत्यारों को हत्यारा बोलने से क्यों डरते हैं ? पिछले कई सालों से जिन्हें आप भीड़ कहकर संबोधित करते आ रहे हैं वह भीड़ नहीं बल्कि हत्यारे न्यायाधीश है. ये वो न्यायाधीश है जो सड़क पर अपनी कोर्ट लेकर चलते हैं. कोई गाय छू लेता है तो न्यायाधीश उसके सीने में ख़ंजर उतार देते हैं. कोई जय-जय श्रीराम नहीं बोल पाता है तो न्यायाधीश उसकी चमड़ी उधेड़ देते हैं. किसी दलित पर मूतने के बाद न्यायाधीश फ़ैसला सुना देते हैं कि शुद्धिकरण के लिए आकाश से पुष्प वर्षा आवश्यक थी. किसी को ज़िंदा जला दीजिए तो हत्यारे न्यायाधीश यह फ़ैसला लिखकर क़लम तोड़ देते हैं कि मनुष्य की उत्पति पंचतत्व में विलीन होने के लिए ही होती है.

मैं अपनी तरफ से इस कहानी को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं. मगर सच तो यह भी है कि ऐसी कहानियों का कोई अंत फ़िलहाल दिखता नहीं है.

लेकिन उम्मीद करता हूं कि किसी रोज़...एक दूसरी कहानी में हत्यारे न्यायाधीशों का अंत भी लिखा जाएगा.

मैं हत्यारे न्यायाधीशों का अंत देखकर ही दुनिया को अलविदा कहना चाहता हूं.

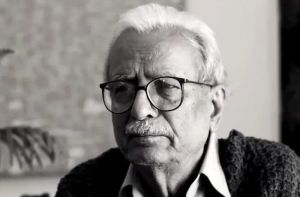

परिचय

राजकुमार सोनी / जन्म-19 नवम्बर 1966 भिलाई / शिक्षा- बी कॉम

कोरस, मोर्चा, घेरा, गुरिल्ला, देश और तिलचट्टे जैसे नाटकों का लेखन व निर्देशन. अखिल भारतीय स्तर की अनेक नाट्य स्पर्धाओं में शिरकत. कई नाटक पुरस्कृत. हत्यारे न्यायाधीश पहली कहानी

स्व.केपी नारायणन एवं उदयन शर्मा स्मृति सम्मान. चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता फैलोशिप. इंडियन मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट्स यूनियन और लोक स्वातंत्र्य संगठन ( पीयूसीएल ) की तरफ से साहसिक पत्रकारिता के लिए पुरस्कार. पंडित किशोरी मोहन त्रिपाठी सम्मान. बस्तर के माओवाद प्रभावित गांव की रिपोर्टिंग के लिए झाबरमल पुरस्कार.

पुस्तक- बदनाम गली, भेड़िए और जंगल की बेटियां और लाल गलियारे से.

देश के प्रतिबद्ध मजदूर नेता शंकर गुहा नियोगी पर डाक्यूमेंट्री फिल्म लाल जोहार का निर्माण

देशबन्धु, समाचार लोक, जनसत्ता, हरिभूमि, तहलका और पत्रिका के बाद अपना मोर्चा डॉट कॉम का संचालन. फिलहाल छत्तीसगढ़ के रायपुर में निवास

संपर्क- 98268 95207

अभाव का ऐश्वर्य

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में एक जनवरी 1937 को जन्मे विनोद कुमार शुक्ल हिंदी के उन साहित्यकारों में से हैं जिनके पास अलग सी भाषा है और अलग सा मुहावरा. अभी चंद रोज पहले ही वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए उनके नाम की घोषणा की गई है. इस पुरस्कार को श्री शुक्ल ने एक बड़ी जिम्मेदारी बताते हुए कहा है कि- " बहुत कुछ लिखना था, लेकिन कम ही लिख पाया. मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ महसूस किया, लेकिन उसका केवल एक अंश ही लिख पाया. बहुत अधिक लिखना तो चाहता हूं, लेकिन अब उम्र और जीवन की गति के साथ तालमेल बिठाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है." देश के नामचीन आलोचक सियाराम शर्मा ने उनके रचनाकर्म को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी लिखी है जो पाठकों के लिए प्रस्तुत है.

अपनी भाषा की रचनात्मकता, सौंदर्य मूलक दृष्टि, अपने आसपास की प्रकृति और परिवेश के प्रति गहरे लगाव तथा साधारण के पीछे छिपी असाधारणता को उद्घाटित करने वाली कला के कारण विनोद कुमार शुक्ल एक विलक्षण रचनाकार हैं। उनकी दृष्टि की सूक्ष्मता, नवीनता ,छोटे-छोटे सूक्ष्म ब्योरों को दर्ज करने वाली गहरी सलंग्नता , रोजमर्रा के जीवन की स्थितियोंऔर आसपास के चिर परिचित संसार को देखने का एक नया नजरिया प्रदान करती है। अभाव का ऐसा ऐश्वर्य और साधारण की ऐसी असाधारणता हिंदी में दुर्लभ है। भाषा और शिल्प की दृष्टि से वे अनूठे और अप्रतिम रचनाकार हैं।

विनोद कुमार शुक्ल का साहित्य मानवीय संबंधों का एक सुंदर एल्बम है। संबंधों की गहरी आत्मीयता के कारण उनका साहित्य हमें आकर्षित करता है। घर परिवार, खासकर पति-पत्नी के बहुत ही आत्मीय चित्र उनके साहित्य में बिखरे पड़े हैं। विनोद कुमार शुक्ल को हमारे समाज में फैले ईर्ष्या- द्वेष , मार-काट ,छीना-झपटी, कलह - क्लेश तथा द्वंद्व और तनाव तनिक भी नहीं व्यापते। इन सबसे परे निर्लिप्त भाव से वे सुंदर, संजीव, संवेदनशील संबंधों का एक खुला आकाश रचते हैं; जहां वस्तुओं की भरमार और अश्लील उपभोग का उन्माद नहीं, सादगी और सरलता के ऐश्वर्य से दमकते अभावग्रस्त जीवन में रससिक्त संबंधों की अंतः सलिला प्रवाहित है।

हिंदी उपन्यास और कविता के क्षेत्र में विनोद कुमार शुक्ल का विशिष्ट योगदान भाषा और शिल्प के स्तर पर दिखाई पड़ता है। उन्होंने प्रेमचंद, जैनेंद्र, यशपाल , अज्ञेय और निर्मल वर्मा से अलग हटकर हिंदी गद्य की नई भाषा ईजाद की। उनकी भाषा सरल - सहज न होकर थोड़ी घुमावदार और मछली के कांटे की तरह मुड़ी हुई है। विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यासों की भाषा और शिल्प पर विचार करते हुए स्वेटर बुनती हुई स्त्रियां याद आती हैं ,जो सलाइयों की सहायता से उनके धागों को एक दूसरे में फंसाती हुई आगे बढ़ती जाती हैं। वे वाक्य को एक दूसरे से फंसाते हुए इसी तरह आगे बढ़ते हैं ।एक स्थितियों के भीतर से दूसरी स्थितियां निकलती चली जाती हैं। कथात्मक स्थितियों ,पात्रों और घटनाओं के सूत्र एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं। उनके वाक्य अत्यंत छोटे-छोटे हैं। गद्य की लय अत्यंत मद्धिम है। बिल्कुल समरस ।उसमें उतार-चढ़ाव, भावावेश , उग्रता और आक्रोश के लिए कोई जगह नहीं है। यह एक तरह का निस्पृह गद्य है।

उनके रचना संसार में हिंदुस्तान के हाशिए पर पड़े, पीछे छोड़ दिए गए गांव और कस्वों का दीन- हीन अभावग्रस्त इंसान है। इन आम इंसानों के बाहरी और आंतरिक जीवन के सौंदर्य को वे जितने लगाव और गहरे जुड़ाव के साथ अभिव्यक्त करते हैं, वैसा कोई अन्य रचनाकार नहीं करता। उनकी प्रारंभिक कविताओं में रुपवाद का असर होने के बावजूद हिंदुस्तान के आम आदमी ,श्रमिकों ,कामगारों के जीवन और संघर्ष के प्रति उनकी आस्था और विश्वास ज्यादा दृढ़ है। उनकी प्रारंभिक कविताओं में भी दुनिया भर के शोषितों ,उत्पीड़ितों के प्रति पक्षधर्ता के चिन्ह मौजूद हैं। अपनी रचनात्मकता के प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने 'रायपुर बिलासपुर संभाग ' जैसी क्लासिक कविता लिखी। इसमें क्षेत्रीयता और राष्ट्रीयता के आपसी सामंजस्य के साथ-साथ उसके द्वंद्व और तनाव को भी पहचानने की सराहनीय कोशिश है । आज के दौर में विस्थापन की भयावह सच्चाई को उन्होंने आठवें दशक में ही जिस उत्कट लगाव, गहरी सलंग्नता और मार्मिकता के साथ अभिव्यक्त किया है, वह हिंदी कविता की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह कविता भारत के किसी भी पिछड़े इलाके का रूपक हो सकती है। विनोद कुमार शुक्ल भारतीय सतह के जीवन के अद्भुत और अनुद्घाटित सौंदर्य के विलक्षण चितेरा हैं। विनोद कुमार शुक्ला के उपन्यास ठेठ भारतीय ही नहीं ठेठ छत्तीसगढ़ी भी हैं। उनके उपन्यासों की मद्धिम लय आज से तीस-चालीस वर्ष पूर्व छत्तीसगढ़ी गांव और कस्बों की लय से मेल खाती है। वह रचनाकार महान होता है जो अपने समाज, परिवेश और वातावरण की लय को अपनी रचनाओं में साध लेता है। उनकी समस्त रचनाएं चालीस -पचास साल पहले के छत्तीसगढ़ की सरलता, सहजता, सुंदरता और जीवंतता का आईना है।

विनोद कुमार शुक्ला को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलना हम सब हिंदी के पाठकों और छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए गौरव का क्षण है। कुछ कारणों से पिछले वर्षों में ज्ञानपीठ पुरस्कार का जो महत्व कम हुआ था, विनोद कुमार शुक्ल को सम्मानित कर ज्ञानपीठ ने पुनः अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त की है।

इस अवसर पर विनोद कुमार शुक्ल को बहुत-बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं।

सियाराम शर्मा

संपर्क- 83190 23110

फ़ासीवाद के खिलाफ सांस्कृतिक मार्च से प्रारंभ होगा जन संस्कृति मंच का राष्ट्रीय सम्मेलन

देशभर के पांच सौ से ज्यादा लेखक, कलाकार और...

संस्कृतिकर्मी जुट रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में.

रायपुर. लेखक-संस्कृतिकर्मियों के सबसे महत्वपूर्ण संगठन जन संस्कृति मंच का 16 वां राष्ट्रीय सम्मेलन 8--9 अक्टूबर को रायपुर में पंजाब केसरी भवन में आयोजित हो रहा है. दो दिवसीय सम्मेलन में देशभर से 500 से अधिक प्रतिनिधियों के अलावा जाने माने साहित्यकार, लेखक, संस्कृतिकर्मी भाग लेंगे. यह जानकारी जन संस्कृति मंच छत्तीसगढ के संयोजक सियाराम शर्मा ने एक विज्ञप्ति में दी.उन्होंने बताया कि जन संस्कृति मंच का यह सम्मेलन फ़ासीवाद के खिलाफ प्रतिराध, आजादी और लोकतंत्र की संस्कृति के लिए जैसे महत्वपूर्ण विषय पर केन्द्रित है. सम्मेलन में लेखक-संस्कृतिकर्मी फ़ासीवाद के खिलाफ सांस्कृतिक शक्तियों को एकजुट करने और सांस्कृतिक प्रतिरोध के रूपों पर गहनता से विचार विमर्श कर योजना व रणनीति बनाएंगे.उन्होंने बताया कि 8 अक्टूबर को सुबह ठीक आठ बजे सांस्कृतिक मार्च के साथ सम्मेलन प्रारंभ हो जाएगा. देशभर के लेखक, संस्कृतिकर्मियों और कलाकारों का यह मार्च बैरनबाजार स्थित आशीर्वाद भवन से प्रारम्भ होकर आंबेडकर चौक और फिर वहां से शंकर नगर स्थित भगत सिंह चौक तक जाएगा.इसके बाद सभी प्रतिनिधि जोरा स्थित पंजाब केसरी भवन पहुंचेंगे.

सम्मेलन के पहले दिन तीन तीन सत्र होंगे. दोपहर 12 बजे पहला सांगठनिक सत्र होगा. अपरान्ह चार बजे सम्मेलन का उद्घाटन होगा. सम्मेलन में उद्घाटन वक्तव्य प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता हिमांशु कुमार देंगे. मुख्य अतिथि के रूप में जाने माने कवि देवी प्रसाद मिश्र का वक्तव्य होगा. विशिष्ट अतिथि के बतौर जुझारू आदिवासी एक्टिविस्ट सोनी सोरी, प्रसिद्ध फिल्मकार मेघनाथ और ‘ मैं एक कारसेवक था ’ जैसी चर्चित पुस्तक के लेखक भंवर मेघवंशी और किसान आंदोलन में ट्राली टाइम्स अखबार निकालकर देश-विदेश में चर्चित हुईं युवा एक्टिविस्ट नवकिरन नट्ट सम्मेलन को सम्बोधित करेंगी. इसी दिन शाम साढ़े छह बजे से सांस्कृतिक सत्र शुरू होगा जिसमें वसु गंधर्व और अजुल्का द्वारा हिंदी कविताओं की सांगीतिक प्रस्तुति दी जाएगी. इस सत्र में शशिकला और उनके साथी छत्तीसगढ़ी प्रतिनिधि गीतों की और निवेदिता शंकर सितार वादन की प्रस्तुति देंगी. पटना के कोरस नाट्य दल द्वारा रजिया सज्जाद जहीर की कहानी और मात्सी शरण के निर्देशन में नमक नाटक का मंचन किया जाएगा. इसी सत्र में झारखंड की सांस्कृतिक मंडली द्वारा नृत्य-गीत का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा. इसके अलावा विभिन्न राज्यों से आ रहे जन गायक-नीतिश राय, बाबुनी मजूमदार (पश्चिम बंगाल), अनिल अंशुमन, प्रमोद यादव, सिंहासन यादव, कृष्ण कुमार निर्माही, संतोष झा, राजू रंजन (बिहार) और बृजेश यादव (उत्तर प्रदेश) जनगीत और लोक गीत प्रस्तुत करेंगे.

सम्मेलन के दूसरे दिन दोपहर 12 बजे फासीवाद के खिलाफ प्रतिरोध के रूप विषय पर वैचारिक सत्र होगा. इस सत्र में वरिष्ठ कवि लाल्टू, चर्चित उपन्यासकार रणेन्द्र, गुजराती लेखक भरत मेहता, नई पीढ़ी की सशक्त कवि रूपम मिश्र, पश्चिम बंगाल के सांस्कृतिक कार्यकर्ता दीपक मित्रा, तेलंगाना से के लेखक एनआर श्याम, उड़ीसा के राधाकांत सेठी अपनी बात रखेंगे. इस सत्र की अध्यक्षता प्रसिद्ध मार्क्सवादी चिंतक रामजी राय करेंगे. सम्मेलन के दूसरे दिन प्रतिनिधि राष्ट्रीय परिषद, कार्यकारिणी व पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे. शाम को बिहार के बेगुसराय का नाट्य दल रंगनायक द लेफ्ट थियेटर की नाट्य प्रस्तुति अमृतसर आ गया है के अलावा कविता पाठ और रायपुर के युवा साथियो के इंडियन रोलर बैंड का कार्यक्रम रखा गया है.

सम्मेलन में चार प्रकाशकों-नवारूण, समकालीन जनमत, वैभव प्रकाशन, एकलव्य प्रकाशन व सेतु प्रकाशन द्वारा पुस्तक प्रदर्शनी लगायी जाएगी. कवि, लेखक एवं जन संस्कृति मंच के संस्थापक सदस्य अजय कुमार की चित्र प्रदर्शनी के संभावना कला मंच गाजीपुर व कोलकाता से आ रहे चर्चित युवा चित्रकार अनुपम राय अपनी कला चित्रों की प्रदर्शनी लगाएंगे. इस मौके पर कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों और पत्रिकाओं का विमोचन भी होगा. सम्मेलन में भाग लेने के लिए लेखक-कलाकार छह अक्टूबर से आने लगेंगे. जसम के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र कुमार, रांची से वरिष्ठ लेखक रविभूषण, कथाकार शिवमूर्ति, आलोचक प्रणय कृष्ण, कवि बल्ली सिंह चीमा, प्रख्यात रंगकर्मी जहूर आलम, उमा राग, शालिनी बाजपेयी, अनुपम सिंह, प्रीति प्रभा, बलभद्र, राजेश कमल, सुरेंद्र प्रसाद सुमन, दीपक सिन्हा, केके पांडेय मीना राय, समता राय, सोनी तिरिया सहित कई नामचीन लेखक-कवि-कलाकार शामिल हो रहे हैं.

आयोजन स्थल को लेखकों, कवियों, रंगकर्मियों की स्मृति में कलात्मक ढंग से सजाया जाएगा. मुक्तिबोध और प्रख्यात मजदूर नेता शंकर गुहा नियोगी की स्मृति में स्वागत द्वार बनाए जाएंगे. प्रख्यात रंगकर्मी हवीब तनवीर की स्मृति में सम्मेलन स्थल को हबीब तनवीर स्मृति परिसर, प्रसिद्ध कवि मंगलेश डबराल की स्मृति में सभागर का नाम मंगलेश डबराल सभागार, जन संस्कृति मंच के महासचिव रहे बृजबिहारी पांडेय व प्रसिद्ध रामनिहाल गुंजन की स्मृति में सभा मंच का नाम बृजबिहारी पांडेय-रामनिहाल गुंजन स्मृति मंच रखा गया है. पुस्तक प्रदर्शनी को प्रसिद्ध नारीवादी कार्यकर्ता व लेखिका कमला भसीन और चित्र-कला प्रदर्शनी को युवा चित्रकार राकेश दिवाकर की स्मृति में समर्पित किया गया है.

जन संस्कृति मंच की भिलाई ईकाई का पुर्नगठन... अभिषेक पटेल अध्यक्ष और सुरेश वाहने सचिव बने

भिलाई. देश में लेखकों और संस्कृतिकर्मियों के सबसे महत्वपूर्ण संगठन जन संस्कृति मंच जसम की भिलाई ईकाई का पुर्नगठन मंगलवार को कल्याण कालेज स्थित डिजिटल सभागार में किया गया. अब भिलाई ईकाई के अध्यक्ष अभिषेक पटेल और सचिव सुरेश वाहने होंगे. देश के जाने-माने कवि घनश्याम त्रिपाठी और संस्कृतिकर्मी एन पापा राव को उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है. सह-सचिव अशोक तिवारी और विद्याभूषण बनाए गए हैं. जबकि संस्कृतिकर्मी सुलेमान खान को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

ईकाई में नाटक का प्रभार हरजिन्दर सिंह संभालेंगे. चित्रकला और संगीत प्रभाग में सर्वज्ञ और समीक्षा नायर को जवाबदारी दी गई है. कार्यकारिणी सदस्यों में कवि कमलेश्वर साहू, आभा दुबे, पूनम साहू, विनोद शर्मा, बृजेंद्र तिवारी, अंबरीश त्रिपाठी, दिनेश सोलंकी, डाक्टर गिरिधर चंद्रा, नदीम, जय प्रकाश नायर और अंजन कुमार शामिल किए गए हैं. ईकाई के संरक्षकों में देश के नामचीन आलोचक सियाराम शर्मा, कवि बीएल पाल, वासुकि प्रसाद उन्मत, विद्या गुप्ता, मीता दास और कैलाश वनवासी का नाम शामिल है. ईकाई के पुर्नगठन के दौरान सभी प्रमुखजनों ने 8-9 अक्टूबर को रायपुर में संपन्न होने जा रहे जसम के राष्ट्रीय सम्मेलन को सफल बनाने का संकल्प लिया.

जन संस्कृति मंच का आयोजनः खौफनाक समय से मुठभेड़ करती हुई कविताओं का पाठ किया छत्तीसगढ़ के उर्वर कवियों ने

रायपुर. विगत दिनों जन संस्कृति मंच की रायपुर ईकाई ने शब्द प्रसंग के तहत छत्तीसगढ़ के दस बेहद उर्वर कवियों को लेकर एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया. यह काव्य गोष्ठी कई मायनों में इसलिए भी अलग थीं कि सभी कवियों ने समकाल की चुनौतियों के मद्देनजर खौफनाक समय से मुठभेड़ करती हुई कविताओं का पाठ किया. कार्यक्रम में कवियों की कविताओं पर केंद्रित आधार लेख का समीक्षक इंद्र कुमार राठौर ने वाचन किया जबकि कार्यक्रम का कुशल संचालन लेखिका कल्पना मिश्रा ने किया.

इस मौके पर स्त्री मन की पीड़ा को गहन अनुभूतियों के साथ अभिव्यक्त करने वाली कवियित्री जया जादवानी ने बेचेहरा शीर्षक से कविता पढ़ी-

एक सवाल का जवाब हमेशा ढूंढती हूं

इतना क्यों हंसती हैं

हमारे मुल्क की बेचेहरा औरतें

आखिर कहां चली जाती हैं

खुद से गुम हुई औरतें ?

कवि कमलेश्वर साहू ने अपनी कविता में कहा-

'उनकी तृष्णा तक होती है चांदी की

वे पसंद करते हैं

चांदी के जूतों की मार

वे हमेशा चांदी नहीं बोते

मगर फसल चांदी की काटते हैं'

बेहद कम उम्र में ही अपनी परिपक्व कविताओं के लिए देशव्यापी पहचान बनाने वाली कवि वसु गंधर्व ने कहा-

"मैं एक हज़ार आइनों के अपने प्रतिबिम्बों में

एक हज़ार बार हो चुका हूँ उम्रदराज़

और अपने भीतर दौड़ती एक हज़ारवें पुरखे की नवजात दृष्टि में

समाई बूंद भर रोशनी के उजास से टटोल चुका हूँ

अपनी आगामी पीढ़ियों के हिस्से की रातों का अंधकार।"

कवि विनोद वर्मा ने अपनी कविताओं के जरिए कुछ जरूरी सवाल छोड़े. उन्होंने अपनी कविताओं में कहा-

जब लौटना हो

तब लौटना

जहां मन हो

वहां लौटना

हर जाने वाला

लौटना ही चाहता है एक दिन

लौटना तुम्हारा सपना हो सकता है

पर कोई नहीं लौट सकता

सपनों में

लौटना होता है सच के पास ही

भले नीम अंधेरा हो इस समय

आस रखना रोशनी की

अंधेरे से अंधेरे में मत लौटना.

कवि बुद्धिलाल पाल ने राजा की दुनिया को लेकर कई यक्ष प्रश्न खड़े किए-

"राजा कदम कदम पर

बहुत चौकन्ना होता है"

जबकि वस्तुत:

"यह उसका स्वभाव नहीं होता"

अलबत्ता

"उसकी आंखों में

पट्टी बांधी जाती है इसकी'

कि वह चौकन्ना है , घिरा है मक्कार चाटूकारों से।

"राजा अदृश्य होकर

वार करने की कला में माहिर होता है"

"वह अदृश्य ही रहता है

परंतु जब भी दृश्य में होता है

तो प्रकट होता है

ईश्वर की तरह

पीतांबर धारण किए होता है

मुद्रा तथास्तु की होती है !"

स्त्री विमर्श को अपने तीखे तेवर से नया आयाम देने वाली कवियित्री सुमेधा अग्रश्री ने पुरौनी शीर्षक से कविता पढ़कर सबका दिल जीत लिया.

गोरी, तीखी, नाजुक, सुड़ौल नही होती जो

वो भी होती तो लड़कियां ही हैं

पर इनके बनने की प्रक्रिया अलग है.

धीरे-धीरे पकती है ये तानों, उलाहनों, तिरस्कार

अवहेलना की भट्ठी पर

जो झुलस जाती है

वो लड़की ही रह जाती है

जो तप जाती है

वो ईश्वर द्वारा धरती को दी गई पुरौनी है.

अज़ीम शायर ज़िया हैदरी ने व्यंग्य भरी शायरी से माहौल में गर्मजोशी भर दी-

हमारे बच्चों को सच बोलना सिखाए कौन

जो हैं कबीले के सरदार झूठ बोलते हैं

वे बात करते हैं हर बार साफ गोई की

वो साफ गोई से हर बार झूठ बोलते हैं.

जन संस्कृति मंच की भिलाई ईकाई से संबंद्ध कवि विनोद शर्मा ने सामाजिक अंतर्विरोधों और लोकतंत्र की विडंबनाओं को उजागर करने वाली कविताएं पढ़ी. उन्होंने अपनी कविता में कहा-

"धरती के गर्भ में भरा होता है नेह

कोमल और मुलायम जीने की लालसा जगाता हुआ

दौड़ने का दम भरता हुआ

कि थकी हुई पलकों पर उंगलियां फेरता हुआ"

धरती कभी बांझ नहीं होती !

जसम का आयोजनः खौफनाक समय से मुठभेड़ करती कविताओं का पाठ

अभी हाल के दिनों में जन संस्कृति मंच की रायपुर ईकाई ने शब्द प्रसंग के तहत छत्तीसगढ़ के दस बेहद उर्वर कवियों को लेकर एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया था. यह काव्य गोष्ठी कई मायनों में इसलिए भी अलग थीं कि सभी कवियों ने समकाल की चुनौतियों के मद्देनजर खौफनाक समय से मुठभेड़ करती हुई कविताओं का पाठ किया. इस मौके पर युवा समीक्षक इंद्र कुमार राठौर ने कवि विनोद वर्मा, जया जादवानी, जिया हैदरी, वसु गंधर्व, सुमेधा अग्रश्री, बुद्धिलाल पाल, कमलेश्वर साहू और विनोद शर्मा की कविताओं पर केंद्रित जिस महत्वपूर्ण आधार लेख का वाचन किया उसे हम यहां जस का तस प्रस्तुत कर रहे हैं.

जैसा कि ज्ञात हो कि जसम रायपुर ईकाई अपनी, कुछ नया और बेहतर की मुहिम के साथ आगे बढ़ी है , उस पर गौर किया जा रहा है । यह आयोजन भी उसी तय मुहिम का हिस्सा था । इस तारतम्य में हमने अपने पहले आयोजन में रामजी राय की कृति 'मुक्तिबोध : स्वदेश की खोज' पर गंभीर विमर्श किया। उसके बाद जसम की सहयोगी संस्था अपना मोर्चा डाट काम के बैनर तले युवा उपन्यासकार किशन लाल के उपन्यास पर भी गंभीर मंत्रणा की । फिर हमने प्रेमचंद जयंती मनाई जिसके अंतर्गत 'प्रेमचंद : कल आज और कल' विषय पर युवा आलोचक भुवाल सिंह का व्याख्यान हुआ , तथा देश के दो शीर्ष कहानीकार हरि भटनागर व जया जादवानी ने अपनी कहानियों का पाठ किया । उन पर चर्चित आलोचक जयप्रकाश और सियाराम शर्मा के साथ कथाकार आनंद बहादुर ने भी अति महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कहना न होगा कि इन महत्वपूर्ण आयोजनों की अनुगूंज देश भर में सुनी गई । देशभर की साहित्यिक बिरादरी का ध्यान हमारी ओर गया। यह बेहद प्रसन्नता का विषय है कि अनेक वर्षों के बाद होने वाले जसम के राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन भी रायपुर के हिस्से मेॅ आया है, जो आगामी 8 व 9 अक्टूबर को होगा।

बहरहाल, मैं आज के इस आयोजन में जो साथी कवि काव्य पाठ करने वाले हैं, उनके संदर्भ में चंद बातें आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। वे अपनी कविताओं से कहना क्या चाह रहे हैं? क्या राय और विचार रखते हैं समकाल की चुनौतियों पर, उनकी कविताओं से गुजरते हुए जो एक समझ बन , विकसित होती है उसे लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूं।